人民日报:李克强总理的书单,看看你读过没?

导读:李克强总理谈起读书:“书籍和阅读可以说是人类文明传承的主要载体,就我个人的经历来说,用闲暇时间来阅读是一种享受,也是拥有财富,可以说终身受益。” 他说,我希望全民阅读能够形成一种氛围,无处不在。

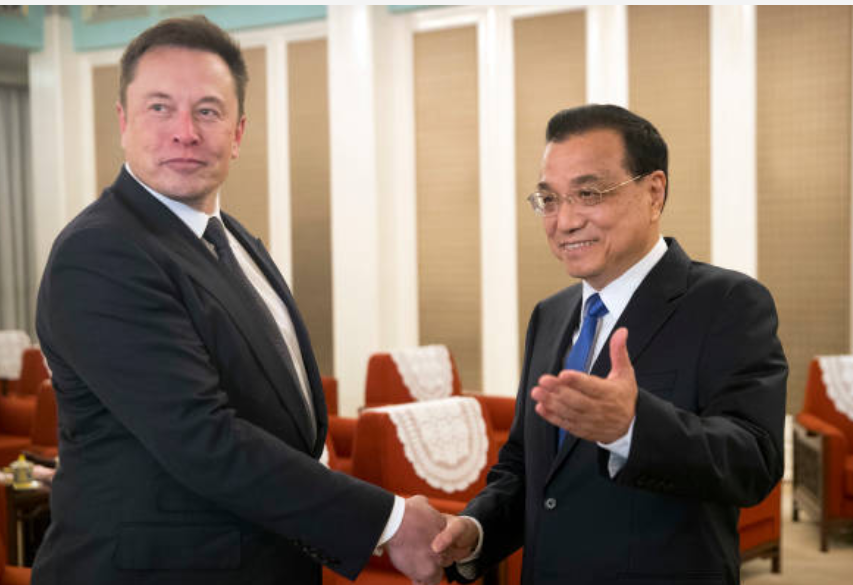

李克强谈读书

2013年05月,李克强在瑞士访问时被一位瑞士大学生询问“你作为中国总理是否还有时间读书”?李克强总理笑着回答:“无论工作多忙,都要抽出时间读书。如果不读书,就难以有思想火花闪烁,也难以了解人类文明进程。”

2014年11月,李克强在浙大与大学生交流时,主动聊起自己的求学生涯。他说当时在北大读书时,每天早上6点就起床到图书馆门口排队占座,3000多人抢几百个座位。那是恢复高考后的第一届大学生,大家失去读书时间太久,人人求知若渴,只想“把失去的青春夺回来”。

2015年两会期间,李克强总理再次谈起读书:“书籍和阅读可以说是人类文明传承的主要载体,就我个人的经历来说,用闲暇时间来阅读是一种享受,也是拥有财富,可以说终身受益。” 他说,我希望全民阅读能够形成一种氛围,无处不在。

李克强的书单

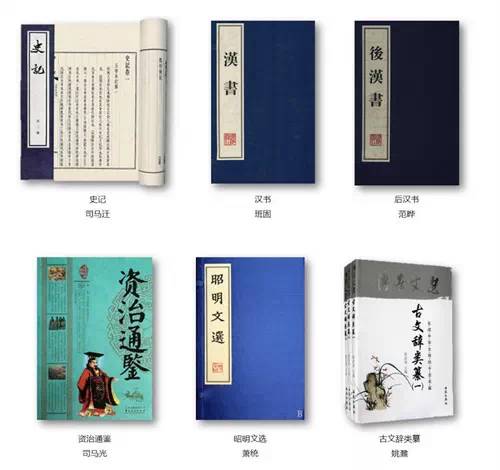

1.国学图书

李克强自幼好学,中学时代就拜同住在安徽文史馆大杂院中的国学大师李诚为师。李诚常给李克强开读书目录,就文风、为学及至持身应世都给以谆谆教导。他要李克强读《史记》《汉书》《后汉书》《资治通鉴》等国史,还有《昭明文选》《古文辞类纂》《经史百家杂钞》等桐城派色彩的书。

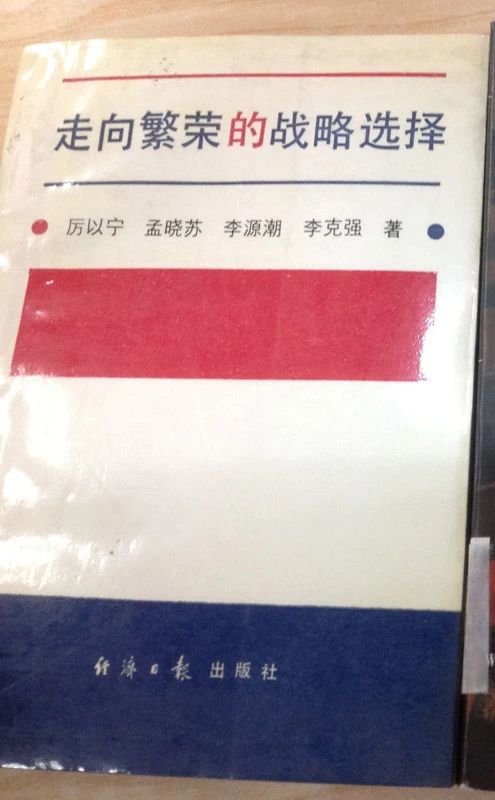

2.经济学著作

李克强曾师从经济学家厉以宁,北大读博期间,与厉以宁、李源潮等合著《走向繁荣的战略选择》一书。

3. 《第三次工业革命》和《乔布斯传》

李克强常年坚持阅读英文原著,华盛顿特区经济趋势基金会主席杰里米·里夫金著的《第三次工业革命》甫一问世,李克强马上要求发改委和国务院发展研究中心“密切关注”。

2012年全国两会期间,李克强对政协委员们说,“我翻了翻《乔布斯传》,其中很有意思,他对科技固然很钻研,最喜欢的是艺术。”

4. 名人传记

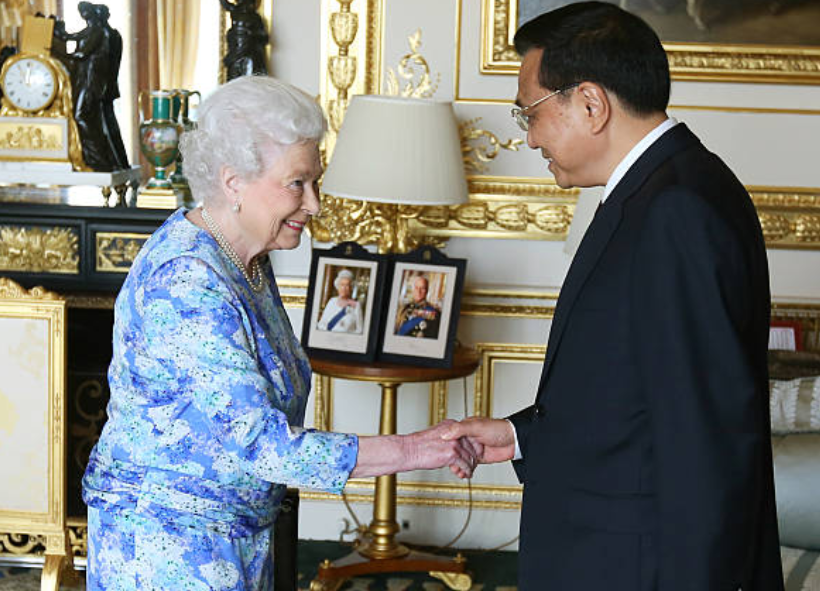

2013年12月,英国首相卡梅伦访华,带给李克强总理的礼物是书籍。主要是名人传记,撒切尔的《通往权力之路》、马丁·吉尔伯特的《丘吉尔传》、Adam Kirsch的《本杰明·迪斯雷利》,还有英国专栏作家罗伯特·哈德曼的《伊丽莎白传》。

5. 《社会契约论》和《论法的精神》

大学期间,李克强喜欢在北大图书馆读书和写作,这段日子为他输入丰富的思想资源,他爱读《联邦党人文集》《社会契约论》和《论法的精神》。

缅怀 | 李克强:要把法律放在神圣的位置

贵池司法 2023-10-30 16:52 发表于安徽

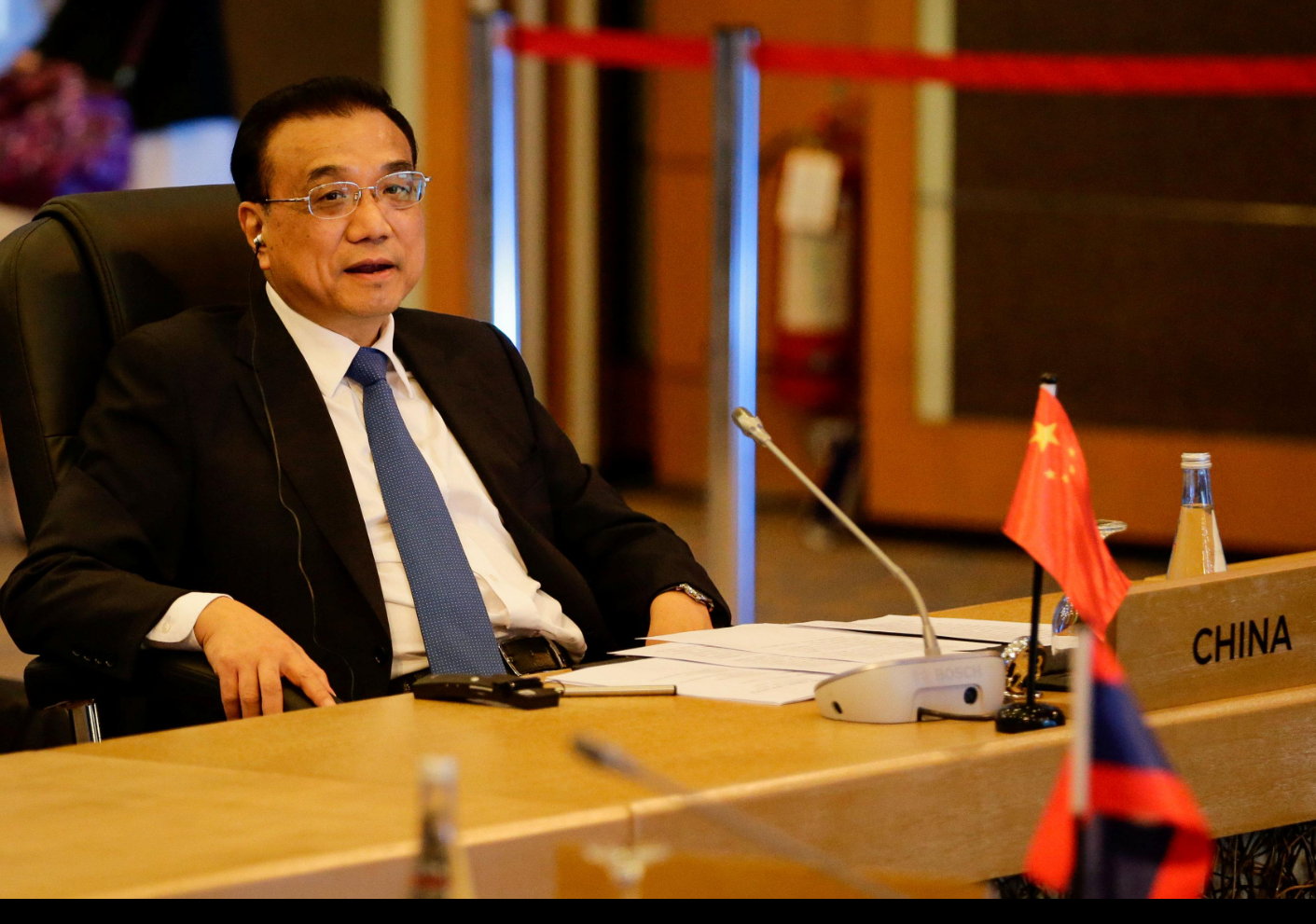

根据新华社消息:国务院原总理李克强2023年10月26日因突发心脏病,经全力抢救无效,于10月27日0时10分在上海逝世,享年68岁。特此转发一篇原载于《中国新闻周刊》的旧文,以表纪念。

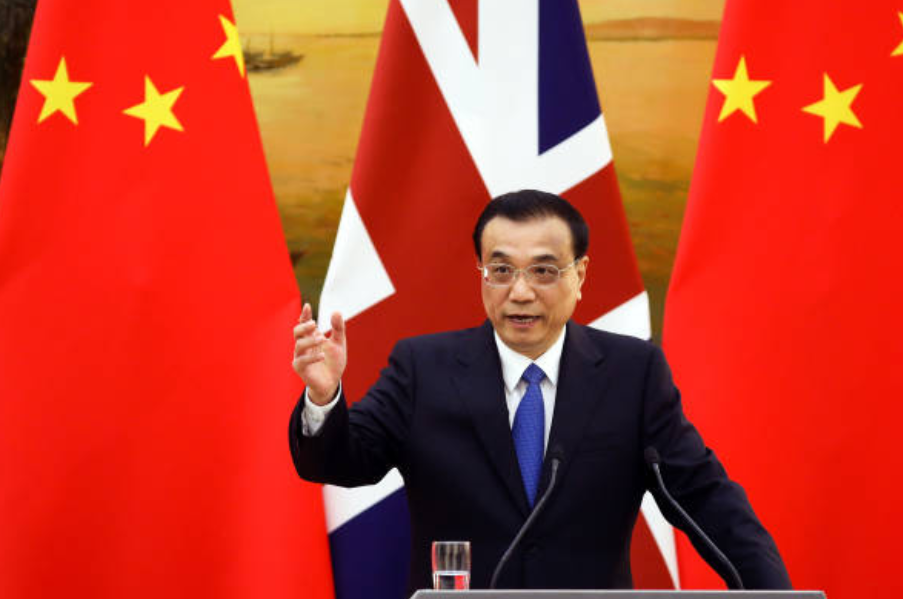

建设法治政府,这尤为根本,要把法律放在神圣的位置,无论任何人、办任何事,都不能超越法律的权限,我们要用法治精神来建设现代经济、现代社会、现代政府。

——李克强

李克强的北大印记

在北大法律系77级的昔日同窗眼里,李克强是个低调的同学,沉默寡言,上大课时喜欢坐在后排。他学习刻苦,勤于实践。在北大学习法律、以及从事经济法教研这段经历,对李克强日后引领一个大国的经济工作颇有影响。

“很真实,克强一点都没变。”在陶景洲眼中,克强还是那个克强,自信、真诚。

1977年,北京大学法律系恢复招生,83名出身各异、年龄不一的学生通过高考从全国各地汇集到北京。分高学优、根正苗红,是当时北大法律系选拔学生的标准。日后这一批学生走向社会,可谓群星璀璨,其中有行政法学家姜明安、刑法大师陈兴良、民法权威郭明瑞、国际上颇负盛名的大律师陶景洲、华东政法大学校长何勤华、著名政治学者王绍光……

当然,最令人瞩目的,是2013年出任中国国务院总理的李克强。

梦想与抱负

1982年1月10日,北京大学法律系77级毕业前夕,李克强曾为班上年龄最小的一位同学写下临别赠言:

纯真而不欠闻达,善良而不失坚强,把生命高举在尘俗之上,又融化于社会之中,这应当是我们这一代人的共同追求。

陶景洲认为,这种抱负,应该是李克强从政的精神动力。

其实,梦想在大时代面前,显得神秘渺小而不可捉摸。毕业之时,法律系三位同学通过考试获得出国资格,现在是国际商事专家委员会首批专家委员的陶景洲,最初就想去美国,却因为年龄最小被安排去了法国。

刚开始,李克强也想出国,也有学业优势。他和姜明安是同学们公认的学习特别刻苦的两个人,后来又成为法律系仅有的两个校级优秀毕业生,这在当时全校毕业生中也只有20多人。何勤华曾回忆李克强学英语的情景:“小本的正面写英文,背面写英文;去食堂的路上背,排队时也背。”

毕业前的两个月,李克强复习了留美资格考试的相关课程,被老师和同学们认为十拿九稳。但北大党委副书记马石江(后担任中共中央党史研究室副主任)看中了他,要他留校担任团委书记,并且锲而不舍地找他谈了十多次话。陶景洲认为,这个时候,李克强的党性原则就体现得很好,听组织的安排,正如李克强自己所说,

融化于社会之中。

其实当时还有很多梦想。毕业之时,李克强、郭明瑞、姜明安、武树臣四人曾约定,合写一本叫“法律文化”的书。不过,约定还没有来得及付诸行动,大家就各自忙开了。全班83人之中,他们四人被留校任教。文革之后,各大学的师资队伍面临青黄不接的局面,选择优秀的本科毕业生充实师资力量成为最好的办法。

“我们四个人方向都不一样。我本人从大二开始就对行政法感兴趣,李克强选的是经济法方向,武树臣主攻法制史,郭明瑞则选了民法作为执教领域。”姜明安如是说。日后,李克强又回母校北大攻读经济学硕士和博士,这对于他在未来领导中国的经济工作奠定重要基础。

留校当年,李克强出任北大团委书记,工作有声有色,引起团中央的关注,很快就被调往团中央任职。

要把法律放在神圣的位置

何勤华曾撰文回忆,大学期间,武树臣、李克强等都是系主任张国华老师的崇拜者。“老武最终走上了中国法律思想史研究的道路,与张老师不无关系。克强也曾一度想从事中国法律思想史的教学和研究——这是他亲口对我说的。”

陶景洲告诉记者,虽然当时处于改革之初,大规模立法刚刚开始,但对法律主干课程的学习并未耽误,走过这一段时期的法律人都有深厚的知识背景。陶景洲特地将李克强在记者见面会上的回答仔细看了一遍,“他的回答中充满着很强的法律味,宪法至上、法治精神、法治政府、法律神圣这样的表述很多,尤其是类似‘有罪推定’这样专业的词语,不学法律的人,不可能那样自然地说出来。”

说到这些,陶景洲回忆起李克强亦曾有过出庭辩护的经历:1980年12月,班上不少同学在南京法院实习。陶景洲在南京中院,李克强则在一个区法院实习,主要当陪审员,有时也当辩护人。他们曾代理一个四人共同犯罪的刑事案件,法院指定了4个辩护人,李克强是首席辩护。“他认真查阅卷宗,做了很多准备工作,记得开庭的前一天,他组织我们几个人讨论到很晚。这可能是他唯一一次法庭辩护经历。在法庭上,他说话比较慢,还带点合肥口音,表情很严肃。”

▎北大南门合影 左起:王绍光,陈兴良,李克强,陶景洲

李克强曾经在记者会上说,“建设法治政府,这尤为根本,要把法律放在神圣的位置,无论任何人、办任何事,都不能超越法律的权限,我们要用法治精神来建设现代经济、现代社会、现代政府。”

陶景洲认为,对于法治,李克强显然有着比一般人都深入的思考。

何勤华回忆,李克强刻苦学习英语,大三以后就开始翻译英文原版的法律文献。何勤华在1980年5月17日的日记中写道:“克强同学真不简单,他翻译的《英国宪法资料》已被人大常委会法制委员会录用,共一万多字。他另外翻译的两篇文章,也初步为我系杂志《国外法学》看中。他写的《信息控制与法学》的论文,已由系里打印,送交《法学研究》。他与周振想(注:后任中国青年政治学院副院长,刑法教授,已过世)同学合写的报道《法律系学生五四科学讨论会》,也将被《光明日报》录用。”

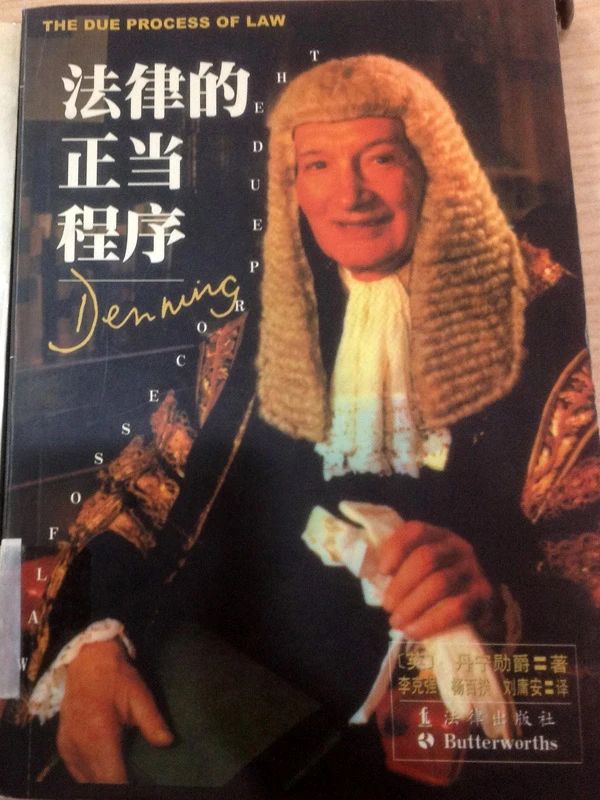

李克强与同学合作翻译了几部西方著名法学家的名著,最令人称道的莫过于英国丹宁勋爵的《法律的正当程序》。该书于1999年由法律出版社出版,即便在10多年后的今天,“程序治国”仍然是姜明安等行政法学者着力推动的最重要工作之一。

十几年前,姜明安以及中国行政法学界便力推统一的《行政程序法》法典,以促成政府行为合乎正当程序,而近二十年来,与正当程序相关的《行政处罚法》《行政许可法》《行政强制法》已经成为规范政府行政行为的最重要立法。

▎原作名: The Due Process of Law(丹宁勋爵 著)

陶景洲认为,李克强当年读书最大的特点,是着眼于社会。“大二时开了一门选修课叫经济法,我感觉李克强从那个时候起开始对经济发生兴趣了。我想他肯定有一个更加注重市场经济的想法。那个时候尽管已经开始主张市场经济,但什么是市场经济都说不清,(李克强)能有这种想法已经很难得了。”

彼时,“红色资本家”荣毅仁在邓小平的支持下,创建了中国国际信托公司。中信聘请了哈佛大学一位法学博士任顾问,这位博士同时在北大开讲国际法,他带了十多名学生去中信实习,陶景洲和李克强都在其中。

“我们在中信实习了一个多月,每天都去中信总部看材料。当时北大的国际法水平可以说是全国第一。这次实习对我们的影响是潜移默化的。从中信公司的案例材料中,我们学会了如何用法律规范投资行为,如何用合同来约束企业行为。这对我们掌握中国未来的外商投资政策很有帮助。”陶景洲告诉记者。

时隔不久,1979年7月,中国就出台了第一部外商投资法《中外合资经营企业法》,尽管仅有15个条文,却将改革开放实质性推进了一大步。

不事张扬,稳扎稳打

在陶景洲眼中,李克强谨言而慎行。“他在班上一直是个沉默寡言的人。我们上大课时,一班80多人坐在一起,座位不固定,他常常坐在后面,课堂表现也不算活跃,并不显眼。”

尤其是照相的时候,李克强要么站在后排,要么站在一边,不事张扬。陶景洲说,“他从团中央调到河南工作以后,我们联系少了,不过他对我们仍旧没有官架子。我们同学聚会,就数他级别高,大家都推他坐中间,他却总是推来推去不肯坐。记得唯一一次例外,是2002年的同学聚会,他已经担任河南省委书记,是主政一方的大员了,合影时几个人硬拉着他坐中间,他才坐下。这是我见过他唯一一次居中合影。”

在同学印象中,四年多时光,李克强不仅学习刻苦,还勤于社会实践。陶景洲还记得,因选修课“海商法”,自己曾与李克强等同学去天津港做过实地考察。“这门课由外籍老师主讲,用英文授课,仅限英语好的人选修。因为涉及海上事故处理等实际问题,我们十几人一起去天津新港考察,上码头,登轮船,专门看了卸货区,了解货轮装卸货的各个环节,内容很细致。在这个过程中,李克强表现出很强的工作能力和语言沟通能力。”

组织能力也是李克强的长项之一。陶景洲回忆说,毕业那年,李克强作为主编组织了二十位同学翻译《牛津法律词典》,前后用了一年时间。在陶看来,没有很强的组织能力不可能在一年时间内完成这个项目。

“他是一个稳扎稳打,吃苦耐劳,胸有乾坤的人,一步一个脚印走过来,今天成为国家总理,我不是惊喜,而是只有喜,没有惊。”陶景洲说。

2008年奥运会期间,李克强回到北京大学法学院,请昔日的老师和在校的同学看了一场乒乓球赛。他和我们说,“时常想念大家,只是到中央工作后,见面就没那么方便了,请大家谅解。”姜明安告诉记者,以前同学之间常有电话、短信往来。但自从李克强成为政治局常委后,警卫工作繁重,他又希望尽量减少扰民,便用这种方式表达了歉意。

于同学而言,除了祝福,还有期待。陶景洲的话很有代表性:“我只希望他好好为国家做事,解决老百姓的住房、医疗、养老和孩子们的教育问题,真正提高老百姓的生活水平。”

来源:旧报刊剪辑

李克强的一生缩影