兰德报告:未来30年中美关系最可能的走势

导读:未来30年中国在跨越坎坷和不利基础上不断崛起是可能的场景,中国和美国之间的关系最大可能性是长期、复杂的竞争与对抗的关系。

未来30年中国在跨越坎坷和不利基础上不断崛起是可能的场景,中国和美国之间的关系最大可能性是长期、复杂的竞争与对抗的关系。

中美关系演变备受瞩目之际,兰德公司(RAND )最新发布《中国的大战略:趋势、发展轨迹和长期竞争》(China's Grand Strategy :Trends, Trajectories, and Long-Term Competition)。

这份长达150页的研究报告,重点要回答的问题是,到2050年中国可能是什么状态?中美关系可能是什么状态?

该项研究是在兰德阿罗约中心(RAND Arroyo Center)的战略、原则和资源项目中进行的。兰德阿罗约中心是一个联邦政府资助的研究和发展中心,由美国陆军赞助。报告由兰德公司资深政治科学家安德鲁·斯科贝尔(Andrew Scobell)博士领衔,参与撰写的还有埃德·伯克(Ed Burke)、库珀(Cortez a . Cooper III)等。

所谓“大战略”(Grand Strategy)是指在国家宏观愿景下,将国家长期目标和手段联系起来的历史过程,具有较大时间跨度、事关国家安全和生存状态。

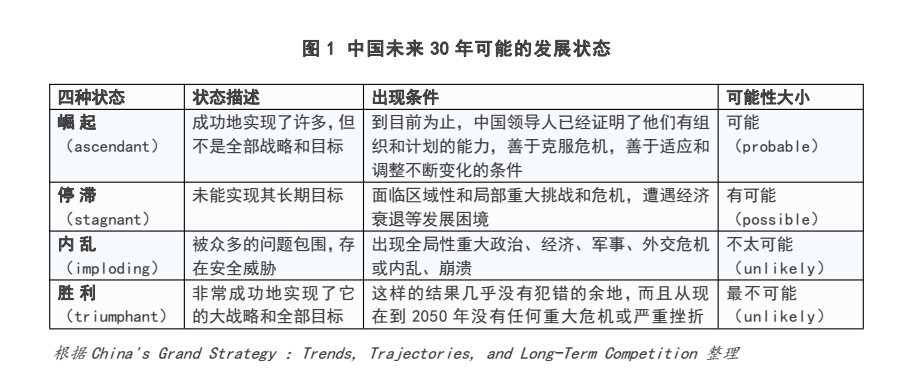

兰德公司报告通过政治、经济、科技、外交和军事和环境因素交叉分析,认为中国在本世纪中叶可能出现四种情况:

(1)完胜的中国(triumphant China);

(2)崛起的中国(ascendant China);

(3)停滞的中国(stagnant China);

(4)内乱的中国(imploding China)。

理论上,中间的两种情况最有可能出现;实践中,到2050年,呈现的状态最大的可能是“成功与失败的混合”(By 2050, China most likely will have experienced some mixture of successes and failures)。按照四种状态出现的可能性大小依次是,“崛起”(ascendant)、“停滞”(stagnant )、“内乱”(imploding)和“胜利”(triumphant):

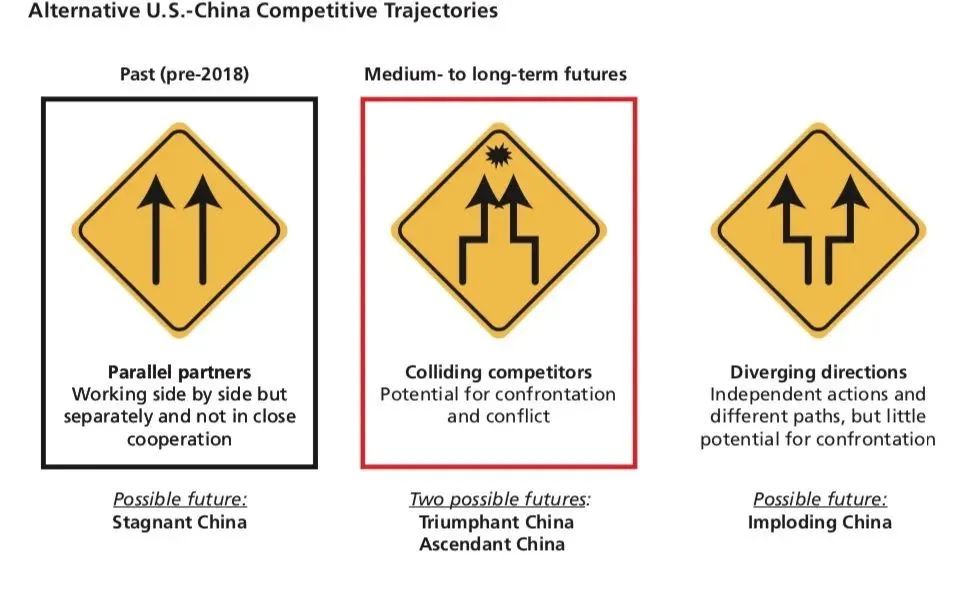

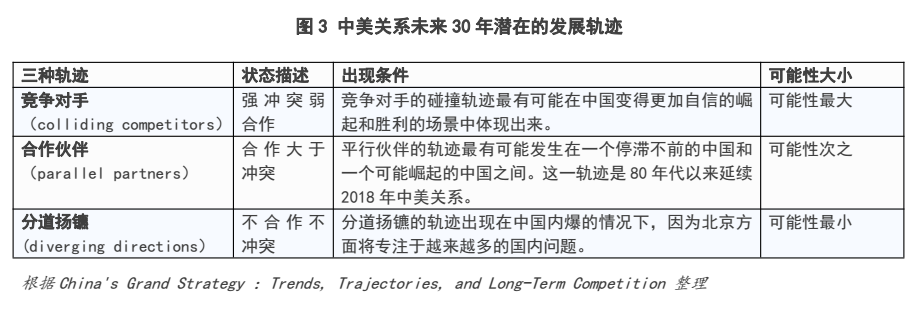

这四种情况可能产生的中美关系有三种潜在的发展轨迹(图2):

(1)平行发展的合作伙伴(parallel partners);

(2)相互碰撞的竞争对手(colliding competitors);

(3)互不干涉的分道扬镳(diverging directions)。

到2050年以前,中国和美国的关系大概率是相互碰撞的竞争对手关系。

图2 中美关系未来30年三种发展可能

兰德公司最新报告的研究结论是,未来30年中国在跨越坎坷和不利基础上不断崛起是可能的场景,中国和美国之间的关系最大可能性是长期、复杂的竞争与对抗的关系。报告预测到本世纪30年代中期,中国可能有能力在广泛的冲突领域展开竞争。报告最终建议美国陆军必须有能力在不同的争议点对危机或突发事件做出快速反应。美国陆军和盟军还必须发展和训练加强常规延伸威慑和防止竞争变成冲突的概念,高能力与快速响应的海上和空中部队迅速和有效地抑制中国发展。

在2016年兰德公司另一篇报告《与中国开战——想不敢想之事》(War With China:thinking through the unthinkable)中,列举了南海、朝鲜、台海等五个可能引发战争的因素,基于“强度”(从温和到严峻)与“持续时间”(从几天到一年甚至更久)两个变量,分析了短期低强度型、长期低强度型、短期高强度型以及长期高强度型四种场景。结论是,中美之战没有赢家,还会给双方带来巨大损失。

兰德公司关注“中国大战略”主题,已有相当时日。2000年,曾经发布《解读中国的大战略:过去、现在和未来》(Interpreting China's Grand Strategy),该研究从历史、经验和理论的角度审视中国的安全战略,认为“中国在国际政治权力结构中的地位一直在上升,这在很大程度上得益于70年代开始的市场改革。到2020年,中国的崛起可能导致国际体系内的巨大权力转移,可能挑战美国作为地区最重要安全供应者的角色。因此,未来几十年应对中国的崛起对美国利益至关重要”。

本世纪已过去20年,兰德公司早年的报告,已然成为洞察历史的一种预见。站在2020年起点上,要预测未来30年以后的情况,并不是一件容易的事情,就好像此前无论如何都难以预知影响全球的新冠肺炎疫情会出现一样。国际关系中的新现实主义理论也许可以帮助我们更好认知现实与未来。

国家崛起与衰落原本是国际政治中一种常态式现象,也必然是一个充满挑战与冲突的过程。国际政治学家沃尔兹(Kenneth Waltz,1924-2013)认为,大国崛起往往会打破既有国际关系中权力的分配现状,可能影响到国际体系的稳定性,因此,崛起的大国会遭到现存国际体系中主导大国及其同盟的遏制,其结果就是“均势”不断出现,均势期间,国际政治体系处于无政府状态, 即国际政治中没有统一的权威, 没有超越国家之上的机构来提供安全等“公共物品”。在国际无政府的环境下, 制衡而非追随是国际政治中更为常见的国家行为。罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin,1930-2018)指出,国际政治的变革在历史上主要表现为居支配地位大国的衰落和新兴统治大国的出现,“守成国”往往有可以有三种选择,一是消除增加统治成本的原因, 如削弱或摧毁可能的挑战者;二是扩大较多安全却耗费较少的防卫圈;三是减少国际义务。“新兴国”不可能不遭遇遏制,不可能不付出代价。在多极或两极体系下,“新兴国”发展环境相对宽松,而在单极体系下,发展压力更大。

国家崛起是战略定力的测试,更是治理能力的考验。历史经验表明,国家崛起只有两条路径,一是拒绝承认现有国际体系结构的合理性,发展自身能力,力图推动现有体系的变革;二是承认现有国际体系,积极参与其中,不断提升自己的国际势能。国家和平崛起,避免“修昔底德陷阱”(Thucydides Trap)是可能的。国际关系新现实主义理论中有一条,试图判断一个国家的行为是不可行的,没有一个国家能够完全知道其他国家的意图。国家交往中,也总是伴随偏见、无知和非理性。新兴之国尤其需要有谋定30年抑或50年的历史韬略,保持战略定力,不为政治周期或在今年11月前极端事件出现的可能性而“战狼式”出击。善用战略"机遇期",善驭战略"挑战期"。无论发生多大的事情,补足自己的短板是最大的事情。许多紧要“大事”,30年、50年后都不是什么事。从长计议,国家声誉比经济强劲更难得,民生福祉比宏大叙事更基础,民间交流比国际关系更长久,国民素质比船坚炮利更强大,收缩发展比扩张策略更智慧,宽慰战略比进攻号令更仁厚。

历史是一面镜子。历史长河犹如长江之水,大浪淘沙,不时亦有回流污浊,浩浩汤汤,青山遮不住,毕竟东流去。