你了解自己的"死亡本能"吗?与生存意愿相反的冲动

导读:根据科学的统计数字,读到这篇文章的读者中,至少有10人会在未来16个月内死去。

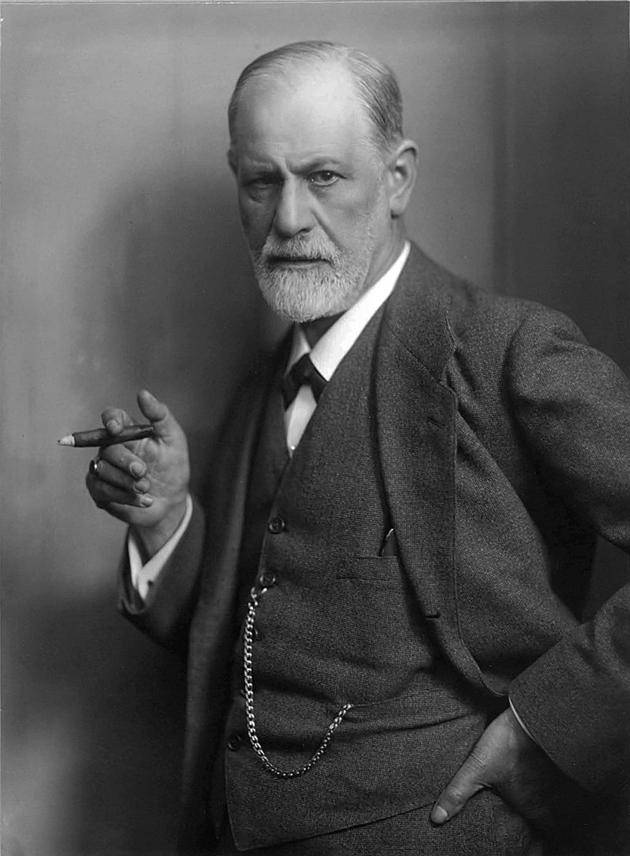

根据科学的统计数字,读到这篇文章的读者中,至少有10人会在未来16个月内死去。别紧张,这只是开个玩笑,但如果你对这一说法感到某种莫名的兴奋,那可能就刚好验证了弗洛伊德在1920年提出的“死亡驱力”(death drive,又称死亡本能)理论。

弗洛伊德在1920年提出的“死亡驱力”(death drive,又称死亡本能)理论

弗洛伊德在1920年提出的“死亡驱力”(death drive,又称死亡本能)理论

死亡本能理论指出,每个意识主体都同时背负着生存意愿和与之相反的死亡本能,最能体现后者的便是战争、吸烟等自我毁灭的举动。当然,正如弗洛伊德的大多数理论一样,我们没有办法从经验上证实这种冲动的存在。学者们花了整整一个世纪的时间来证实和质疑“死亡本能”。为了对其研究现状有一个明确的了解,gizmodo网站联系了一些专家,对死亡驱力是否真的存在进行了讨论。

托德·迪弗雷纳(Todd Dufresne),加拿大湖首大学哲学教授,对弗洛伊德及其精神分析学说的历史颇有研究

简单的回答是:不,这不是真的!这可能并不令人满意,所以我就来详细说一说。

死亡驱力理论是由弗洛伊德在1920年提出的,用以解决与战争创伤或“炮弹休克症”(shell shock)相关的理论和临床问题。当时的情况是,患上我们今天所谓“创伤后应激障碍”(PTSD)的士兵会在梦中重复创伤经历,或者做类似的噩梦。这给所有在第一次世界大战期间治疗士兵的精神分析医师提出了一个问题。你要知道,弗洛伊德声称所有的梦都遵循“快乐原则”,即梦境反映了性愉悦的一种无意识的冲动。然而,士兵们的这些挥之不去的创伤噩梦——称为“创伤性神经症”——显然与性愉悦无关。因此,弗洛伊德这一时期的关键著作《超越快乐原则》(Beyond the Pleasure Principle,1920)的意义就在于,它提出了一个基本的问题:除了性欲之外,或者说,除了精神分析之外,还有什么别的东西驱动着人类行为?

弗洛伊德的确承认存在一种独立于性欲和爱欲之外的驱动力。因此,他在已有的精神分析理论基础上又增添了一个新的“超心理学”(meta-psychology),其核心是他的晚期二元论。根据该理论,性欲或生的欲念与死亡或破坏性的欲念有着永恒的冲突。批评者经常指出,这只是一个理论,一个疯狂的猜测。这么说是对的。但弗洛伊德很快就相信了这种理论,并最终断言,这两种欲念解释了“生活中的所有谜题”。当然,这句话说得太满了。

事实上,包括精神分析师在内的大多数人都简单地忽视了死亡驱力理论。他们将其视为一段古怪的旁白,或者是一种尚未解决的病态和厌世观点,甚至是年老时的语无伦次。然而,这是一种可疑(且无礼)的手法。因为死亡驱力理论被小心翼翼地、合乎逻辑地、甚至是深情地整合到弗洛伊德其他理论的矩阵中,其中许多理论和死亡驱力理论本身一样,都具有高度的思辨性(因此显得“古怪”)。这包括他明确依赖拉马克的遗传和重演的旧理论,这些理论共同支撑了弗洛伊德在中后期对当代心理学的系统发生、史前和生物学起源的兴趣。简而言之,新的超心理学包涵了弗洛伊德在最后阶段所写的一切。这包括两个方面,一是所有我们称之为“文化弗洛伊德”的东西,我们所了解的弗洛伊德都来自于其经典作品,比如《幻象之未来》(The Future of an Illusion,1927)和《文明及其不满》(Civilization and Its Discontents,1930);二是我们所说的“自我心理学”,自弗洛伊德1939年去世以来,他关于心理防卫和外部现实的观点就一直影响着心理医生。

所以论据是站不住脚的。如今,几乎没有人相信“文化弗洛伊德”提及的睡前故事,有时其中还带有令人担忧的种族主义色彩。这包括《图腾与禁忌》(Totem and Taboo,1912)中提到的文明起源于父亲与其儿子们之间的谋杀(弑父),以及《摩西与一神论》(Moses and Monotheism,1939)中提到的,犹太心理学起源于史前对摩西的谋杀。与此同时,许多人仍然相信,不仅相信心理防卫机制、自我心理学和反向形成,而且相信弗洛伊德对“潜意识”的阐述。这是值得注意的,因为潜意识恰恰是那个让死亡驱力完全沉默的理论,除了弗洛伊德精神分析学派的信徒外,其他人对此一无所知。

要消化的东西太多了!恐怕大多数人,包括精神分析学家在内,都无法理解死亡驱力是如何作为一个连贯的系统运作的。但弗洛伊德完全理解这一点,直到最后。他坚持死亡驱力理论,宣称心理拉马克主义(psycho-Lamarckianism)是一个有着“致命必然性”的理论,并且教条地进行“古心理学”研究,他对史前故事、仪式、神话、寓言、梦和噩梦的分析尽管受到约束,但还是一代又一代地流传至今。

现在,在这段长篇大论的最后,我只能这样说:在我看来,死亡驱力理论是精神分析的一个巨大迷思或寓言,根本不是真的,但即便在今天仍有很多人深信不疑。与许多其他思想一样,弗洛伊德也相信并依赖这一理论,并把它作为后期作品的中心部分。这个部分的基础其实已经体现在弗洛伊德发展的“中间时期”。这段时期,反过来,又是由他与荣格的关系定义的。顺着这个方向,我们或许可以得到一个更长的答案,但就现在而言,也许这就足够了。

特蕾莎·赫弗南(Teresa J。 Heffernan),美国圣玛丽大学的英语教授,曾以后末世小说为背景对死亡驱力进行了论述

西格蒙德·弗洛伊德在其晚年提出,一种死亡驱力普遍作用于动物体,表现为一个有机体试图返回到无生命状态源头的渴望。个体会远离爱欲或生之欲力,包括快乐、繁殖、生存和创造力等,转而走向自我毁灭和死亡。重要的是,弗洛伊德在第一次世界大战开始研究死亡驱力的理论,这场“可怕的战争”突然中止了人们对文明进步的信仰,并使工业化的杀戮成为可能。弗洛伊德观察到士兵从战壕中返回的情况,发现与他早期关于生命本能的理论相冲突。这些人似乎患有一种神经症,迫使他们重复自己的悲惨经历,不是在他们的意识生活中,而是在梦里。压抑的创伤干扰了愿望满足和快乐原则,暴露了士兵内心深处存在一个受虐的自我。由于他们无法消化自己的痛苦经历,因此会不由自主地回忆并重放创伤事件——也许是在一种迟到、焦虑而且不可能的准备。弗洛伊德后来认为,死亡驱力也可以转移到外部世界的物体上,以保护欲力(libido),即他所说的破坏性本能、掌控欲和权力意志。

让我们思考一下现在这个时代,以及从21世纪的文化想象中爆发出来的后末世图景和小说。这种对世界毁灭场景的强迫性回归是一种创伤文化的症状吗?为什么我们在重复二十世纪的错误,诸如民族主义的崛起、对“外国人”的攻击、选举出独裁者、军方邪恶联盟、企业资本主义,以及催生了化学毒气弹、原子弹、致命机器人等大规模杀伤性武器的科学,正是这些错误引发了灾难性的世界大战?

爱因斯坦曾说:“任何认为科学是为了使人类生活更容易或更愉快的人都是完全错误的。”尽管上个世纪的科学家们表达过,他们后悔为工业战争机器工作,但是在大战结束一百多年后,在市场和政府支持下,“实用”的高科技成为解决世界问题的答案,就好像二十世纪的恐怖事物,如焚烧炉、炸弹、死亡集中营等,都是由工程师和科学家设计,由“有信誉”的公司建造,我们也可能会被人工智能和机器人等军事驱动行业的盲目自信所迷惑。由于无法从二十世纪的创伤中吸取教训,也无法承担历史的责任,我们正重复着其破坏过程。当地球在不可逆转的死亡漩涡边缘摇摇欲坠时,我们可能会问,为什么我们要摧毁自己的有机家园。死亡驱力转向了外部,并表现为毁灭的冲动,即不惜一切代价控制自然的欲望,这就为生命本能为什么会误入歧途提供了一种可能的解释。

哈罗德·塔库锡安(Harold Takooshian),美国福特汉姆大学心理学和城市研究教授

在我看来,“死亡驱力”是真实存在的,尽管很难通过实验来验证。

多年来,弗洛伊德坚持认为,我们所有的行为都源自爱欲(Eros,生命本能),消极的行为是对爱欲的误导。但在20世纪30年代黑暗的纳粹时代,弗洛伊德不情愿地承认了与之相反的“塔纳托斯”(Thanatos,又称为死亡本能,即“回归无机的驱动力”)的存在。

我们看到了许多可能表现死亡驱力的例子:冒险、吸烟、滥用药物、危险和自毁行为。对我来说,塔纳托斯最明显的例子就发生在我们站在悬崖上,或高处阳台上俯瞰200英尺以下的地面的时候。即使是最健康的人,也会情不自禁地想象那种往下跳的感觉,甚至是把周围的人拖下去的感觉。有些人就是为了避免这种不舒服的感觉而避免接近危险边缘。

露丝玛丽·巴萨姆(Rosemary Balsam),耶鲁大学医学院精神病学临床教授;培训和监督分析师,西部新英格兰精神分析研究所

这取决于你所说的“真实”是什么意思。很显然,这是无法测量的!

西格蒙德·弗洛伊德,在1920年的《超越快乐原则》一书中,提出了一个理论,认为有两种主要的本能力量在人类的潜意识层面上发挥作用。一种驱动着生命、性和世代延续,另一种则将人引向死亡、侵略和毁灭。很自然地,这两种力量会在人的内心深处产生冲突,这取决于成长过程中影响一个人的环境因素,包括创伤,其中一种力量往往会主导人们的反应和行为。

有人认为这种深刻的内在力量会影响群体和个人。例如,它会在一定程度上影响到一个胆大妄为或自我失败的人“与灾难调情”,并从战胜(或自认为战胜)灾难中获得快感,直到他们失败——满足了他们内心恶魔的夙愿。就人类群体而言,弗洛伊德从社会、个人的角度,以及作为一名参加一战的医生,他从我们现在所说的创伤后应激障碍士兵做出的反应出发,形成了这一心理理论。他感到困惑的是,如果驱使人们的只是一种性愉悦的原则,那就无法解释士兵会不由自主地不断重复同样悲惨的噩梦。如今,在最近的电影《1917》中,看到那些协约国的年轻士兵兴奋地想要参战,然后以勇敢和忠诚的名义,被命令进行冲锋,冲向敌人的炮口,这或许就是某种对于死亡的潜意识群体动机。

死亡本能在精神分析领域引起了复杂的争论。如今,大多数人更强调更为具体的侵略理论(其中许多理论也可能是潜意识的),而不是假定一个朦胧的、盲目地驱使我们所有人走向坟墓的内在因素。这在一些人看来太神秘了。然而,也有理论研究者认为,我们可能不需要建立一个非此即彼的二分法。微观层面和宏观层面的侵略行为可能与代际间的、深入共享的人类共性有关,这些共性微妙地将我们推向死亡,而死亡在任何情况下都是不可避免的终点。

罗绍拉·马丁内斯·鲁伊斯(Rosaura Martínez Ruiz),墨西哥国立自治大学哲学教授,主要研究精神分析和政治哲学

弗洛伊德在《超越快乐原则》一书中,将死亡驱力描述为一种不仅是精神上的,而且是所有生命形式——生命本身——所固有的一种等同倾向。尽管精神分析协会的绝大多数成员都反对这一观点,他们更倾向于将其摒弃,但对其他知识分子来说,死亡驱力代表了一种合理的虚无主义和失败,或者自相矛盾的是,可以将死亡驱力看作一种重复性的、创造性的生存模式。

从精神分析的角度看,死亡驱力的发现围绕着暴力作为生命固有的、精神上不可克服的问题展开,对哲学和社会科学提出了政治上的挑战。值得注意的是,在发现从创伤和痛苦中恢复的两个极限——死亡驱力和重复强迫——之后,弗洛伊德并没有放弃精神分析的实践。在《超越快乐原则》之后,他既没有放弃自己的诊所,也没有放弃写作和理论研究。举个例子来说明弗洛伊德的精神,在他与爱因斯坦关于战争以及在和平中建立世界的可能性的交流结束时,他在信的结尾用了一个乐观的提法:“任何促进文明发展的东西都能与战争同时起作用。”然而,仔细阅读《超越快乐原则》,我们会发现,生和死——既代表物质也代表趋势或驱动力——以一种复杂甚至矛盾的方式相互关联。弗洛伊德写道,死亡驱力并非单独起作用,它总是与爱欲密切相关;它是沉默的,但并不孤独。在得到这个神秘的精神经济学的规则之后,重要的是要反思这两者的理论和实践(以及政治上)的后果:死亡本能的沉默,以及爱欲的力量会如何触及毁灭性的力量。如果我们同意弗洛伊德对于死亡的概念——不是生命的限制,而是作为一个残酷的、对生命实体必不可少的破坏倾向——我们就不得不思考死亡驱力与非暴力共存的挑战,思考是否有任何抵抗破坏的可能性。

目前某种形式的法西斯主义、排外主义、种族主义,以及性别歧视倾向的回归,残害女性的可怕事件在世界许多地方发生;另一方面,人类也在不断的剥削和消灭整个生态系统。地球的自身免疫正在反噬我们,我们必须利用所有的分析和思考工具来构建新的思想,帮助建设一个更美好、更宜居的世界。在这个世界里,每一种形式的变化体验都被视为一种差异,不是为了毁灭,而是值得占据当前和未来的时空。

本·卡夫卡(Ben Kafka),纽约大学媒体、文化和传播学助理教授。私人执业的精神分析师和精神治疗师

弗洛伊德关于死亡驱力存在的论证,其生物学和哲学基础是迷人的,但也有缺陷,而且,至少在现在的语境中,可能与我们的关系并不大。最重要的是要知道,死亡驱力不是关于我们如何死亡,而是关于我们该如何生活。我们中有些人,有些时候,总会陷入了一种盲目的破坏中。弗洛伊德认为,这始于一种天生的自我毁灭性,之后会随着我们与世界的接触而转向外部。我们折磨自己,也折磨彼此。萨特在《无处可逃》(No Exit)一书的结尾处写道:“别人就是地狱。”

这种情况每天都在公共场所上演。我们的政治和文化时刻被施虐狂、暴露狂和机会主义者的力量所支配。我们目之所及的每一个地方,都能看到残忍的行为,骄傲地展示着,为了娱乐、利益,或者政治目的。互联网没有创造这些行为,而是将其鼓励和放大,并使之货币化。我认为Twitter是最糟糕的。如果电子邮件激起了内疚感,Instagram激起了嫉妒,Twitter就激起了虐待狂。所有关于“拥有”他人的言论让我们觉得,我们需要知道一切。我们使对方失去了人性,在这个过程中,我们自己也失去了人性。

作为一名精神分析学家和心理治疗师,我主要治疗的是更私人的死亡驱力表现。通常为创伤,包括早期创伤。其他时候,病人会发现自己处于潜在的自我毁灭冲动中,并不断恶化,比如处于一段新关系,一份新工作;或者刚刚失去的关系或工作。自我毁灭与性、金钱、家庭和我们日常生活的其他方面混淆在一起。围绕这些经历的羞耻感可能会很强烈,让人很难寻求帮助,但读者需要知道帮助就在那里。死亡驱力是生命的真相,我们必须学会接受它。

当然,问题在于如何去做。人们的冲动,自然为了寻求简单的解决方案,而有许多专业人士声称拥有这些解决方案。我最近无意中听到一个女人在电话里说,治疗师告诉她,无论何时她有“负面情绪”,她都应该“抛到脑后”。一位患者在从父母那里得到类似的建议后对我说:“这就像告诉一个哮喘病发作的人‘试着呼吸’”。精神分析吸引我的地方——首先是作为一个病人,然后才是作为一个医生——是它拒绝这些一般的答案。我们的病人并不愚蠢,他们在受苦,常常感到很羞愧,而且,至少在此刻,他们无能为力。一个好的分析师不害怕把这种破坏性带到治疗中,只有这么做,我们才可以谈论它,而不是无助地、没完没了地重复它。精神分析需要时间和信任,而这两者都是世界上所缺乏的。但精神分析也提供了一个机会,让人最后得到一些内心的平静。