科学与新冠病毒的竞赛:感染人数为何远超SARS?

导读:从位于中国版图中间位置的湖北省到跨越大西洋的美国华盛顿、从东南亚的泰国到南半球的澳大利亚,一场暴发于中国的肺炎疫情,引起全球的广泛关注。

“现在,在美国的医院里,如果有人出现呼吸系统疾病、肺部感染和发烧,医生必然会问他们一个问题:‘你最近去过中国吗?’如果答案是肯定的,那么要做的是给病人戴上口罩,把他们隔离在隔离室内,然后联系疾控中心。”这段话来自1月23日美国国立卫生研究院(NIH)传染病专家安东尼·法希与《美国医学会杂志》(JAMA)主编的一场访谈节目中。

从位于中国版图中间位置的湖北省到跨越大西洋的美国华盛顿、从东南亚的泰国到南半球的澳大利亚,一场暴发于中国的肺炎疫情,引起全球的广泛关注。

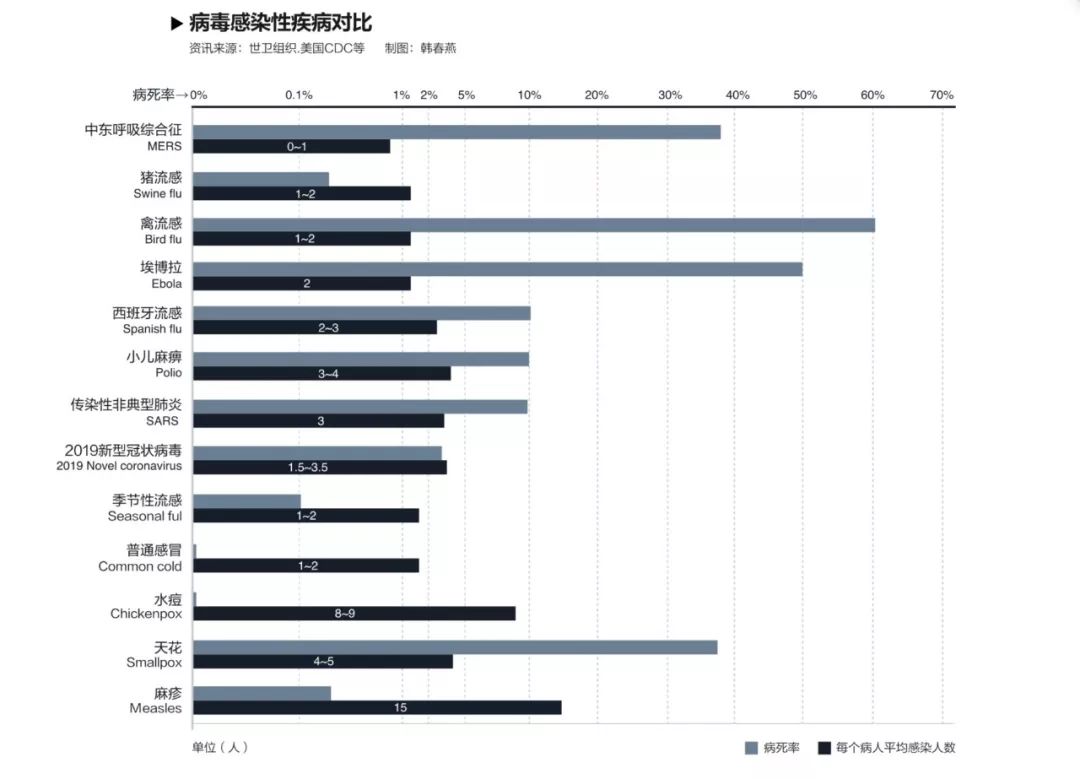

造成这一切的起端,是一个后来被命名为新型冠状病毒的家伙——冠状病毒,这个目前已知的RNA病毒中基因组最大的病毒,此前已经造成了两场大疫情:在2003年的非典中,逾8000人感染SARS冠状病毒,致死率接近10%;而2012年的中东呼吸综合征(MERS)中,接近2500个感染者中,就有851人死亡,病死率高达37%。

而此次大闹湖北的新型冠状病毒与SARS症状类似,这个病毒侵入人体后,感染者多会发热、咳嗽、肌肉酸痛或无力甚至呼吸困难……一份基于425例感染者的研究发现,在1月1日之前,武汉闹市区的华南海鲜批发市场是这个病毒“兴风作浪”的主要场所,在这之后,携带病毒的人们开始更多地成为感染源,病毒在人与人之间传播,打喷嚏、咳嗽、近距离说话等行为,开始成了危险动作。

美国FDA前局长斯科特·戈特利布1月24日接受媒体采访时表示,新冠病毒看起来比SARS温和一些,但是传染性可能更强,因为疫情暴发的速度要比SARS更快。北京时间1月31日凌晨,世界卫生组织(WHO)宣布,中国新型冠状病毒疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),这是世卫组织传染病应急机制的最高等级。

“WHO应急委员会上午开会还说暂时没有必要宣布PHEIC,先观察10天左右,但是当天下午就改变了决定。其中一个主要原因是在美国发现了第一例人传人病例,证实这个病毒感染性比较强。”美国马萨诸塞州大学医学院教授卢山说。截至宣布之时,在中国以外的18个国家,已经有98个新型冠状病毒感染者,其中包括在德国、日本、越南与美国这四个国家出现的8例人传人病例。

科学家和医生们开始对这个病毒以及它引起的这场疫情的特点有了越多越多的认识,然而,至今人们依然不清楚它具体来自哪里、何时开始感染人类,尤其是,也无法判断这场大暴发将如何收场。

新冠病毒,知道与不知道的

美国外交关系委员会全球卫生问题前高级研究员劳丽·加勒特也是普利策奖获得者,她说,“17年前的这个时候,我正在报道那场杀死774个感染者、波及37个国家的SARS疫情,所以,当2019年12月12日,我读到武汉海鲜市场聚集性的肺炎感染时,我有一种惊人的相似感。”在病毒学上,这的确是两种有亲缘关系的病毒。

2019年12月末,湖北省武汉市几家当地医疗机构报告了一组不明原因的肺炎患者,12月27日,出现严重肺炎症状的3名成年患者被收入武汉市金银潭医院。三天后,研究人员采集了这3位患者的肺泡灌洗液,并且从他们体内都分离到了同一种病毒——这便是随后被世界卫生组织命名为“2019-nCoV”的新型冠状病毒。这一过程,由中国疾控中心主任高福等人于1月25日在《新英格兰医学杂志》(NEJM)发表。冠状病毒下分为α、β、γ和δ四个属,新冠病毒归类在亚科β属。到目前为止,已知感染人类的冠状病毒有6种,其中4种致病性较低,但另外两种冠状病毒可引起严重的呼吸系统疾病,传染率高、病死率高,它们就是SARS与MERS病毒。

当第一个可用的病毒基因序列公开后,科学家们把它放在冠状病毒家族树上——这是一类种类丰富且感染许多物种的病毒,发现它与来自蝙蝠的病毒亲缘关系最近。1月23日,中国科学院武汉病毒研究所石正丽团队发现,新冠病毒与蝙蝠冠状病毒有96%相似,与SARS冠状病毒的序列一致性为79.5%,她推测新型冠状病毒可能来源于蝙蝠。

类似地,1月29日,中国疾控中心谭文杰等人发表在《柳叶刀》上的研究指出,与SARS病毒相比,新冠病毒与浙江舟山采集到的两种蝙蝠冠状病毒更相似,同一性达88%。这篇文章指出,通过动植物种类史分析表明,蝙蝠可能是该病毒的原始宿主,而武汉市华南海鲜市场上出售的某种动物可能是病毒与人类之间传播的中间宿主。

还有一种分析认为,蛇是最有可能携带新冠病毒的中间宿主,不过这种说法几乎受到基因分析学家们的一致炮轰。英国格拉斯哥大学病毒研究中心教授大卫·罗伯森接受《中国新闻周刊》采访时指出,“从我们的研究和其他学者的工作来看,非常清楚的一点是,没有证据表明病毒来自蛇。但这并不意味着蝙蝠直接传播,更大的可能是市场上一种尚未确定的哺乳动物担任中间宿主。”

“在疫情暴发的早期,识别导致疫情暴发的病原体并了解是否有多个毒株同时传播非常重要,出现后者这种情况会让识别变得复杂。”全球共享禽流感数据倡议组织(GISAID)主席皮特·博格纳接受《中国新闻周刊》采访中指出,幸运的是,这些病毒都非常相似,这使得它们更容易被锁定,并且表明它们是刚刚才被引入人类的。

关于来源有很多猜测,但很有可能和蝙蝠有关,因为,很清楚的是,在已知基因组的冠状病毒家族中,目前这种病毒的所有前体细胞都来自蝙蝠。“要了解更多细节,需要当时市场上的动物样本,但所有东西都已经处理掉且消毒了——当然,这是对未知威胁的恰当反应。”GISAID主席皮特·博格纳说。与此同时,在动物身上寻找相关病毒的工作正在进行中,因为这种鉴别对未来预防新的病毒传染给人类很重要。

这个市场与新冠病毒之间的确存在较大相关性。多份基于武汉病例的流行病学研究发现部分感染者有海鲜市场的暴露史。最直接的证据来自中国疾控中心病毒病预防控制所,该机构1月26日在工作介绍会上指出,从华南海鲜市场的585份环境样本中,检测到33例阳性样本,其中31份分布在华南海鲜市场西区,值得注意的是,西区七街和八街靠近市场内部的区域存在多家野生动物交易商铺,而这一区域的阳性标本有14个,提示该病毒来源于华南海鲜市场销售的野生动物。

然而,武汉金银潭医院黄朝林等人1月24日在《柳叶刀》上发表的文章对1月2日之前收入该院的41名感染者分析发现,其中仅有27名患者有过华南海鲜市场暴露史,而且首例病人和后面出现的病人之间没有发现流行病学联系,说明该市场可能不是唯一的疫源地。随后,论文通讯作者、中日友好医院呼吸与危重症医学科主任医师曹彬在回复《科学》杂志时表示,“现在看来很明确——华南海鲜市场不是唯一的疫源地,但说实话,我们还不知道病毒到底来自哪里。”

与此同时,即便是该病毒的自然宿主是谁,现在也依然不能有定论。美国圣地亚哥斯克里普斯研究所的进化生物学家克里斯蒂安·安德森接受《科学》杂志采访时表示,“在把病毒从单个物种身上分离出来之前,你很难决定到底哪一种是自然宿主。”

在GISAID数据库中,科学家们正在共享来自患者的越来越多的完整病毒序列——截至目前至少有53条。通过对这些病毒基因序列深入研究,研究人员试图了解新型冠状病毒的来源及它在蝙蝠和其它动物中发现的病毒的族谱关系,同时,也得以窥见它的外观、变异情况甚至是停止传播的方式。然而,对于这个如今已经造成了逾10000例感染、260例死亡的新型病毒,科学家们依然有诸多未解之谜亟待找寻。

大流行:感染人数为何远超SARS

1月18日之前,当官方通报被感染人数为62例时,来自英国帝国理工学院和香港大学医学院的学者们预测,武汉病毒感染者人数可能已经超过4000;来自英国兰卡斯特大学Jonathan等人的模型也有相似预测,至1月20日,他们估算武汉市约有3500名感染病例。最新的预测则来自香港大学教授梁卓伟等人,他们在《柳叶刀》上发表的文章估算,截至1月25日,武汉市可能有75800人感染了新冠病毒……

尽管这些预测与最初的官方通报数据有出入,但疫情很快就蔓延开来。1月25日,劳丽·加勒特在CNN网站上撰文认为这一新的流行病似乎即将超过2003年非典规模,4天后的1月29日,全国确诊病例就已接近6000例,超过了SARS期间国内确诊感染的5327例——从武汉市卫健委披露疫情的12月31日至此时,仅过去一个月左右。

根据中国疾控中心、湖北省疾控中心、香港大学等机构1月29日在NEJM上发表的论文《新型冠状病毒感染肺炎在中国武汉的初期传播动力学》,通过分析武汉最早的425例确诊病例数据,估计R0(基本传染数)约为2.2,亦即每个感染者平均将传给另外2.2人。这与WHO方面的初步估计值接近,该机构给出的R0值为1.4至2.5。

疫情的严重性如何?香港大学公共卫生学院教授高本恩在接受《中国新闻周刊》采访中指出,严重性有两个方面的含义。一是临床上的表现,感染者住院的风险有多高?住院病人中有多少是重症患者?死亡的概率如何?在这方面,高本恩表示,目前还未掌握足够的信息,但他与同事们刚刚发表的文章估计,住院的新型冠状病毒感染者死亡风险大概在14%左右。这与武汉金银潭医院张丽等人的结论类似:她们1月29日发表在《柳叶刀》上的文章发现,99例新冠肺炎患者中,死亡率是11%。

“目前已知的是,新冠的感染者许多是轻症,这与SARS很不同。但轻症到重症感染者的比例并不清楚,因为绝大多数轻症状病例还没有检测和实验室确认。”高本恩说。上海市医疗救治专家组组长、华山医院感染科主任张文宏近日撰文指出,以上海患者的情况为例,重症患者可能占15%,死亡率明显低于SARS,且危重症患者主要见于有心肺等基础疾病的老龄人。

硬币的另一面,是大量轻症或无症状患者可能成为感染源。美国NIH国家过敏和传染性疾病研究所病毒学专家文森特·明斯特在NEJM上发表社论指出,如果病毒感染不会引起严重疾病,感染者很可能不会就医——相反,他们会上班、流动,从而可能将病毒传播给接触者,甚至发生国际传播,这让传染链的追踪变得更为复杂。

症状轻微、但具有传播性,是新冠与SARS最大的区别,也是疫情防控的难点。据一位不愿具名的微生物学专家介绍,SARS感染后出现发烧、肺炎等症状后才具有较强的传染性,而这次新型冠状病毒有12天左右甚至更长的潜伏期,发病不是急性,不一定出现高热、明显的呼吸道症状等,有的患者就是有点乏力、头痛,伴有消化道症状。“这些病人隐藏在人群中不易发现,也不会去检测就医,连大夫也不易辨别。”北京朝阳医院副院长、呼吸危重症专家童朝晖对《中国新闻周刊》说,“这是个很难解决的问题。只能通过不断宣传教育,让他们意识到自己的危险性,保护自己、保护家人,也是对社会负责。”

不过,对于一直无症状者的传染性,美国马萨诸塞州大学医学院教授卢山解释,如果其不是在潜伏期,那么临床上认为该感染者即使体内有病毒,也应该非常少量,因而传染性也极低。“这是一个病毒学的基本概念,即感染性和病毒体内载量直接相关。”

当前,感染人数正在快速蹿高的阶段。“接下来的4到5周至关重要。这将是真正的走钢丝——如果它传染得太过于广泛,就不会像非典那样结束。”NIH的安东尼·法希认为,接下来要么达到顶峰然后下降,要么就成为一场全球暴发。不过,卢山要乐观一些,“疫情整体失控、向全国发展这种情况基本不会发生,因为湖北以外其他地区病例少,有充足的人力和资源来对付新病例。”

疫苗与药物研发

一位35岁的男性,今年1月15日结束武汉的探亲之旅返回美国后,被确诊感染了新冠病毒,成为美国首例感染者。在住院的第7天,由于病情恶化,基于美国的“同情用药”原则,医生们决定为其提供一种尚未获批的药物——由吉利德公司研发的抗病毒药Remdesivir(RDV),次日,他的病情大为好转,这篇关于美国首例确诊病例诊疗过程的文章于1月31日发表在《新英格兰医学杂志》上。

RDV是一款新型核苷类似物抗病毒药,可以通过抑制病毒核酸合成而发挥抗病毒治疗效果。上海市公共卫生临床中心党委书记卢洪洲介绍道,从目前的研究数据看,RDV可能是最具潜力的抗新冠病毒药物,不过关于RDV在人体内的安全性和有效性还没有相关研究。吉利德全球首席医疗官Merdad Parsey也在1月31日发布措辞谨慎的声明称,RDV尚未在任何国家获批上市,其安全性和有效性也未被证实。

几十种新型冠状病毒核酸检测试剂原液摆放在储蓄盒中,这些原液来自十几家厂商,春节期间,常遇上供应不足的情况。摄影/杨抒怀

为确定RDV对新冠病毒感染者是否安全、有效,吉利德正在与中日友好医院合作开展一项三期随机双盲对照试验。试验于2月3日~4月27日开展,纳入270例轻、中度患者。

北大第一人民医院呼吸与危重症医学科主任、新冠专家组成员王广发此前被曝感染了新冠病毒,经治疗痊愈。对此,他透露说,抗艾滋病病毒药洛匹那韦/利托那韦(俗称克力芝)对他十分有效,服用后只用了一天体温就好转。

国家卫健委1月27日发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第四版)》提出,针对新冠病毒“目前尚无有效抗病毒药物”,但可试用α-干扰素雾化吸入或药物洛匹那韦/利托那韦。“从临床上观察,是有效的,尤其是早期病人用药后情况很快就稳定了,没有进一步恶化。”卢洪洲说。

清华药学院首任院长、全球健康药物研发中心主任丁胜向《中国新闻周刊》介绍,α-干扰素,是增强免疫能力的药物,本身是人自我细胞能够抵抗外源病原体的一种机制。“洛匹那韦/利托那韦”是两个药物的组合,作用机制都是抑制HIV病毒中的水解酶,通过阻断它的活性,让病毒失去功能。

但他指出,新冠病毒中这个类似的蛋白酶,和HIV病毒的酶还是有较大差别,因此疗效如何,并不确定。安东尼·法希也表示,在SARS和MERS中,一些历史对照数据显示,克力芝对晚期患者有一些益处;药物RDV对埃博拉病毒没有取得多大的成果。而且,他强调,这些都是基于“同情原则”使用的药物,却没有任何经证实的益处。

SARS和MERS之后,针对它们的特效抗病毒药物为何迟迟没有出现?丁胜解释说,总体来讲,这类冠状病毒确实不常见。“很多疾病都是这样,病人人群不大,而且之后又没有新病例了,这就使得不好做临床试验,而且开发出来的药物没有市场,大药企显然没有动力去投入。”

1月26日,中国疾控中心病毒病所所长许文波表示,他们已启动新型冠状病毒的疫苗研发,目前已经成功分离病毒,正在筛选种子毒株。与此同时,多个国外研究团队正在加紧新冠病毒疫苗研发,但使用方法各不相同。清华大学全球健康与传染病研究中心主任张林琦曾参与过MERS疫苗的研发,他介绍,新冠疫苗的原理就是要诱导出对这个病毒有很强的综合能力的抗体,这也是现在所有疫苗策略最重要的目标之一。

NIH下属美国国家过敏和传染性疾病研究所正在与美国生物技术公司Moderna合作进行基于核酸的新冠病毒疫苗研发。在澳大利亚昆士兰大学,受全球卫生应急组织“流行病防疫和创新联盟”(CEPI)所托的科学家们说,他们正在使用的是一种叫“分子钳”的技术,这种技术会在病毒基因组编码的蛋白质中添加一种基因,以稳定蛋白质,让身体视其为一种活体病毒,并产生抗体。

“核酸特别是基于RNA或DNA的,它生产起来比较快,但弱点是进入身体后免疫反应的能力相对比较差。”张林琦说,美国采用这种新技术速度会比较快,但真正利用到临床,还有很长的路要走,与此同时,另一种思路则是基于蛋白的疫苗开发,目前所有批准的常用疫苗都是这种方法。

面对一过性的大流行疾病,困扰药物的持续投入问题同样也是疫苗研发的困境。2003年非典暴发期间,从获得基因序列到疫苗首轮人体试验,科学家们用了20个月,然而,针对SARS病毒的疫苗至今仍未上市。

NIH负责此次研究的传染病专家安东尼·法希等人认为,自SARS出现以来,学界对冠状病毒认识的进步可大幅缩短疫苗开发时间。因此,从拿到基因序列到走向一期临床试验,安东尼·法希希望此次该过程能够缩短至3个月。张林琦认为,如果全力推进,这个时间长度是有可能的,“特别是从SARS和MERS暴发中积累的研发经验,再加上一些技术的更新,这个预言有可能实现。”

不过,安东尼·法希告诉《中国新闻周刊》,即便3个月走完一期试验,又还需要3个月拿到结果,然后进入二期,在更大的人群中进行临床试验。“即使我们获得紧急使用许可,至少一年之内,疫苗也不太可能投入实际使用。”

丁胜说,当时SARS疫苗有初步进展,也做了一些人体试验,但是因为后来没有病人,也没有人投入,所以就进行不下去了。此外,因为疫苗对安全性要求非常高,所以也不排除技术上的问题,比如,HIV疫苗到现在都还没有,其他寄生虫的、菌类的很多还没有可用疫苗。

“即使我们发现自己研发的SARS疫苗可以交叉预防新型冠状病毒,我们现在仍然需要资金来进行安全测试和人体临床试验。因此,我们距离可用的疫苗还有几个月的时间。”疫苗科学家皮特·霍特兹告诉《中国新闻周刊》。他所在的美国休斯敦贝勒大学医学院研发了SARS冠状病毒原型疫苗,目前正在与复旦大学等机构合作。因为SARS和新冠病毒都属于相同的ACE2受体,并且氨基酸组成有80%相似,所以他们想看看这个疫苗能否对新冠病毒也起作用。

“未来最迫切的就是时间问题。”丁胜表示,长期来说,疾病肯定能解决,但我们希望短期能有贡献,长期也能有储备,这样才能应对未来的突发事件。