山水之间,有书院

导读:历史上完整存留下来的书院并不多。在衰落的时期,书院也曾失去自己原有的精神,遭遇制度的瓦解。但是,如何让我们的方塘里呈现“天光云影”,去寻找“源头活水”,却是永远不会过时的命题。

南宋庆元二年(1196年),六十七岁的朱熹被弹劾去职。一代大儒,从此在民间讲学著述,度过了他人生最后的四年时间。

就是在这一时期,朱熹把他的学习心得写成了一首诗,广为传颂:

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠那得清如许,为有源头活水来。

题目道是《观书有感》,然而全文却不见一个“书”字。不提读书之事,而谈池塘和水源,实则借景喻理,以“源头活水”的意象,表达新水长流、心智开阔的治学境界。

用具体的自然风物,阐明抽象的读书道理,颇似佛家偈语,有恍然开悟的意味。

而能够引发这种开悟的,非书院不可。

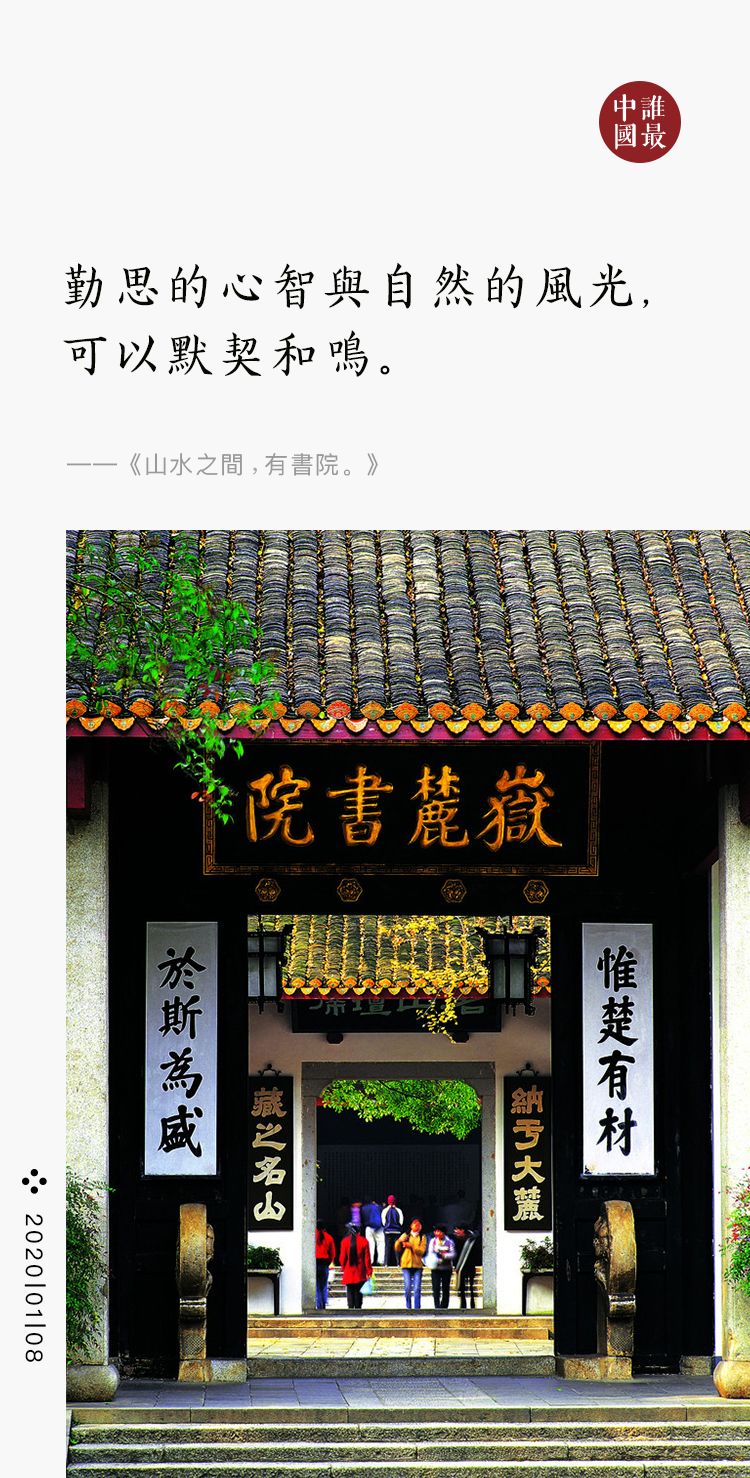

勤思的心智与自然的风光,可以默契和鸣。这一点,在书院的园林里,朱熹是深有体会的。

1167年,朱熹曾千里迢迢,前来与岳麓书院山长张栻论学。

这是两位当时处于中国学术文化最前列的大师。书院门前顿时车水马龙,听讲者络绎不绝,骑来的马把书院前的池水都饮干了。

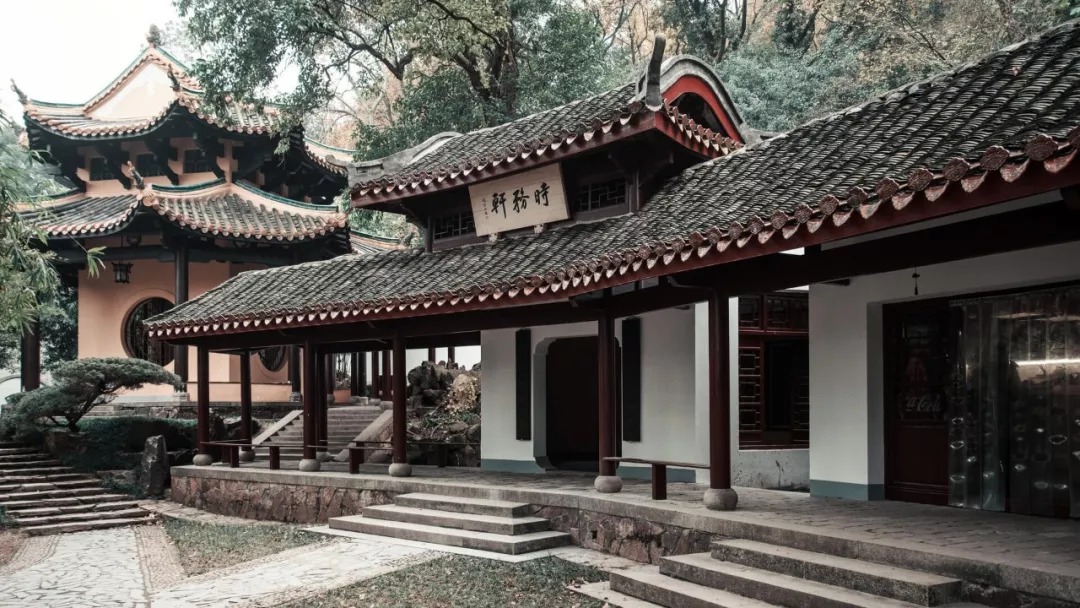

岳麓山下,“朱张会讲”开了不同学派之间会讲之先河,成为中国学术史上的佳话。两个月时间,两人住在岳麓书院的园林里,朝夕晤谈,也常恣游于山水之间,题景赋诗,辩论学术。在格物致知的大儒眼里,每一景引发的只言片语,都可能掀起思想上的风起云涌。

如果再让朱张两位大家挑选一次,恐怕也挑不出比书院更适宜的会讲场所了。

书院,就是中国文人建给自己做学问的地方。择吉地而落,深居桃花源里,远离凡俗侵扰。这里有茂林修竹,幽深林壑,习习清风,潺潺山泉,是文人理想的读书所在。

山水之间的书院,以独到的意匠,将教育传统与园林美学相结合,处处可观,可赏,可学,可想,可以凝神静思,可以恣意徜徉。

学者在此闲庭信步,俯仰万物,思辩哲学。风景与知识,审美与德行,融会贯通的途径,大抵就在这里。

张栻赞叹岳麓书院有“山川之胜,栋宇之安”,乃会文讲习的绝佳之地;朱熹也相信,书院有别于功利的官学,在这里,美学对于陶冶学者的道德和审美情趣是至关重要的。

赏景、造园与教育,如此在书院里相得益彰。

朱熹和张栻用实际行动,向我们演示了书院园林的正确使用方式:

学者不仅要在书斋里读书,也要与生动而渊博的自然界相处,依靠对生灵的直觉认识来悟道。在山水园林中的徘徊,也是对斋堂静坐学习的补益。

治学与自然,是书院生活里不可或缺的两种观念。

一方面,书院是一个严肃的学术研究场所;另一方面,它又要兼顾游赏休憩,给文人提供自娱和思辩的空间。

在营造上,书院一边采用中规中矩的格局,履行讲学、藏书、祭祀等职能,并合乎着中庸之道与礼制观念;一边另辟蹊径,与周遭山水相融合,创造清幽的园林意趣。

这正是书院园林意匠的可贵之处:严谨的教条与自由的思考,在这里得以巧妙地兼容。

沿着岳麓书院的中轴线看去,讲堂就位于整个书院的核心位置。

然而,有趣的是,就在正襟危坐的讲堂中,一副楹联为我们指引了另一条求学线索:

惟楚有材,于斯为盛;沅生芷草,澧育兰花。

其实,在二门过厅处还有这样一副:

地接衡湘,大泽深山龙湖气;学宗邹鲁,礼门义路圣贤心。

乍看之下,对联的上下联内容毫不相干:一句写自然万象,一句写学术生涯。而以这种方式写出的对联,在岳麓书院竟不在少数。

这些看似奇怪的对联,其实向我们反复强调了治学与自然的关系:在书院中,既要读圣贤书,也要观四时景,以此达到道德的圆满。同时也给我们指出了两条路:取诸典籍与效法自然,两者相辅相成,不可偏废。

前面提到的“地接衡湘、学宗邹鲁”一联,出自清代乾隆至嘉庆年间的山长罗典之手。

一千多年里,岳麓书院可考的山长有五十多位,不知名的就更多了。罗典不仅能够脱颖而出,而且还留下了盛名。

罗典虽是科举出身,却反对把学生束缚在科考学业上。他提倡“陶泳天趣,坚定德性”,让学生到大自然中接受美的陶冶,认为这是造士育才的良法。他早晨起来讲解经义,闲暇时就亲自率领生徒去看山花,听田歌。那时罗典已经一大把年纪了,个性却是丝毫不减,不仅乐于跟学生一起流连园林山水,高兴了还手舞足蹈,学生也如痴如醉。

有一位古板的巡抚看不下去了,向嘉庆皇帝告状,说罗典的教学方法有辱斯文。好在皇帝力保罗典,并批驳那位巡抚:罗典的文章涵意深远,是你所不能及的,他手舞足蹈正是因为他读书有所收获,岂轮得到你指手画脚!

罗典64岁时出任岳麓书院山长,本来是辞官回乡发挥余热的,谁知一执掌就是27年。

在罗典的主持下,岳麓书院秉承着朱熹、张栻的办学精神,将环境建设和教学活动融合在一起。罗典十分重视美育教育和书院环境的美化,甚至掏出自己的俸禄,增修书院园林,并精心策划建设了“岳麓八景”。不仅成为园林典范,也树立了教学的榜样。

那一时期,岳麓书院的学子堪称“高分高能”,成材率之高,前所未有。罗典自己培养出了陶澍、欧阳厚均、严如煜等人才;而在他的影响下,清代“中兴将相,十九湖湘”,曾国藩、左宗棠、魏源等风云人物都是从岳麓书院走出的学子。

用余秋雨的话说:“你看整整一个清代,那些需要费脑子的事情,不就被这个山间庭院吞吐得差不多了?”

黄永玉先生曾说,他一生上课无数,哪怕四五个小时的课,最多不过拟一个小提纲。但只有一次是例外。为了那次课,他在屋子里关了五六天,整理出十几页的讲稿。那是他第一次感到紧张。因为他走上了岳麓书院的讲堂。

岳麓书院至今仍是人们心目中的学术圣地。素闻“四大书院”,具体为哪四大,历来说法不一。唯有岳麓书院为诸家所公认,受推崇程度可见一斑。

岳麓书院的讲堂,也几乎成了神坛般的存在。讲堂之中两把静穆的座椅,似乎至今仍残存着朱张两位大家的余温,继续引发我们对书院的审视和思索。

书院有别于官学,是文人学者独立研究学问之所。

朱熹和张栻都明确反对功利化的教育。朱熹曾严厉批评当时的官学,已沦为学生追求功名利禄的地方,这种教育只会“促其嗜利苟得、冒昧无耻之心,殊非国家之所以立学教人之本意也。”因而,他们找到了书院作为理想的施教场所。

到了清代,很多书院沦为科举的附庸,罗典依然在岳麓书院撑起了另一番天地,既能指点科考门径,又重视品格教育,注意传授真正有学术价值的内容,因而其“门下发名成业者数百人”。

书院的核心价值,就在于人格教育,它历来注重环境对人的影响,也正基于此。

书院利用建筑格局和环境氛围,启发学生,令其受到潜移默化的熏陶和感染。和谐融洽的师生关系、朝夕相处的论道争鸣,都是书院教育的感染力所在。同时,在书院园林里,自然在滋养着人性,审美在健全着人格。

书院山长经常带领生徒“绝其尘香,存其道气”,使其“聆清幽之胜,踵明贤之迹,兴尚友之思”。丰富的践履活动,让教育不局限于书本和课堂。学生在对自然万物的感知、对时务的关切中,不断提高着道德修养和社会责任感。

无论是在自然环境的选择、人文环境的营造,还是在教育理念、组织管理方面,书院都留下了宝贵的经验。

当代的教育,在不同程度上忽视了人格教育,出现了片面知识化、商业化的倾向。而传统书院早已关注了社会的核心问题,那就是以人为中心的教育。对今日的我们而言,仍是振聋发聩的。

历史上完整存留下来的书院并不多。在衰落的时期,书院也曾失去自己原有的精神,遭遇制度的瓦解。但是,如何让我们的方塘里呈现“天光云影”,去寻找“源头活水”,却是永远不会过时的命题。

那是属于书院的生命力,也是我们的文脉传承所系。