卡尔·波普尔与分界问题

导读:奥地利人卡尔·波普尔(Karl Popper,1902—1994)用科学和非科学(包括伪科学)间的差别来阐述这个问题,并将其称为分界问题(the problem of demarcation)。

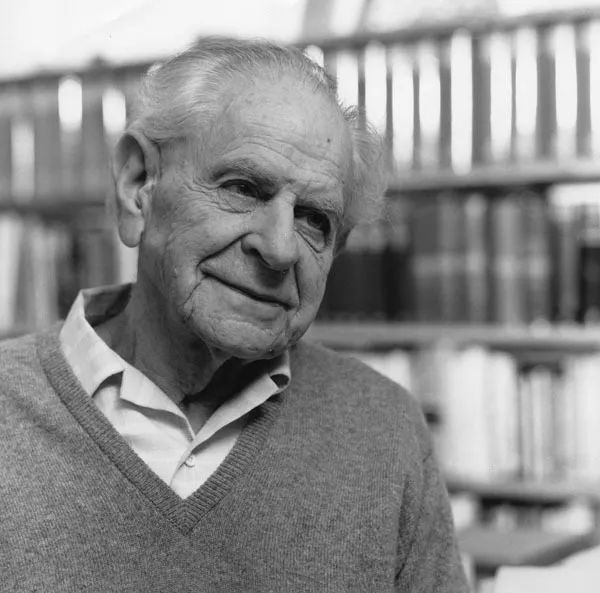

卡尔·波普尔(Karl Popper)

奥地利人卡尔·波普尔(Karl Popper,1902—1994)用科学和非科学(包括伪科学)间的差别来阐述这个问题,并将其称为分界问题(the problem of demarcation)。他不关心将事物归为(或命名为)科学还是不科学,他关心的本质问题是,我们如何才能最有效地探究有关世界的知识。他的工作鼓舞了很多科学家,包括许多诺贝尔奖获得者,他们公开表示波普尔的哲学对于科学家的工作大有裨益。

为什么人们通常会喜欢自己从小吃到大的食物,但也并非一直喜欢?

请考虑以下关于喜爱的双因素理论:

因素1:我们自然地喜欢熟悉的事物(如食物、人、动物和工具等),因为我们的知识和技能更有可能对它们适用。它们不太危险,我们能够妥善处理。于是,存在一种机制,使我们自动地喜欢上频繁遇见的事物。

因素2:但我们也会对熟悉的事物感到厌倦,因为从中学不到新东西,而人有学习的动力。

这两个因素的作用方向是相反的。因此,如果增加一件新事物对人们的暴露,可能会:

1. 增加人们对它的喜爱,因为熟悉意味着安全(因素1起作用);

2. 降低人们对它的喜爱,因为产生了厌倦(因素2起作用);

3. 使人们的喜爱程度先增加再降低,因为因素1在厌倦增强之前先起作用;

4. 使人们的喜爱程度先降低再增加,因为厌倦在因素1增强之前先起作用。

这似乎是一个不错的理论,因为它解释了所有可能的结果。请对此进行讨论。

批判性讨论的作用

知识是如何发展的?波普尔认为,只有一种切实可行的方法,那就是批判性讨论(critical discussion)。知识并非始于毫无偏见的纯粹观察,因为世界上根本没有这样的东西:所有的观察都包含着某种理论或偏见。试想,假如只是简单地告诉某人:“你去观察吧!”这一要求有多么荒谬。观察什么?为了什么目的?科学并非建立在单纯的观察之上。人们总是从一种理论、一个猜想出发,然后再试图驳倒它。如果理论经得住驳斥,则可以准备开始新一轮的批判。而如果驳斥成功,那么就可以在新的问题情境下提出新的猜想。

波普尔指出,在世界范围内和人类历史上的大多数社会中,我们发现很多思想学派的功能并不是批判性讨论,而是传授某种明确的教义并保持其纯粹和稳定。任何尝试改变教义的人,不仅会被视为异端,更可能遭到学派的驱逐。于是,在这种传统下,成功的改革者会强调,他只是在教义失落或被曲解之前,呈现学派创立者的本意!与之相反,批判性传统是通过外显地确立这样的一种方法而建立的:先提出一种猜想,在学生理解它之后,要求他们通过发现该猜想中的缺点来做得更好。在批判性传统中,其目的不是保留某种教义,而是改进它。波普尔(1994)认为,引人注目的是这一方法在人类历史上仅出现过一次。虽然波普尔的这一历史猜想很有趣,但它正确与否与波普尔的主要观点无关。波普尔认为,泰勒斯(Thales,公元前636—546)在古希腊建立了自由思想的新传统,他让学生们公开批评他,然后再让他们大胆提出新的设想来应对这些批评(详见波普尔,1963,第5章)。在此后的数年间,人们的知识获得了惊人的增长。色诺芬尼(Xenophanes,公元前570—480)发扬了批判性传统,他在以下这首诗中(由波普尔翻译,1963)表达了“我们所有的知识都是猜测”这一哲学观点。

至于确切的真理,无人知晓

将来也不会有人明白;诸神尚且如此,

更别说我讲的这些内容了。

即使某人碰巧说出了

完美的真理,他自己也不会知道;

因为,这一切不过是种种猜测织成的网。

虽然我们永远无法知道我们是否掌握了真理,但我们总是可以努力改进我们所掌握的知识。波普尔认为,由于受到基督教偏狭的镇压,这种批判性传统在西方消失了。但它却在阿拉伯东部酝酿着,最终激发并传递给文艺复兴和现代科学,知识再次出现爆发。因此,批判性传统正是科学的传统在培养你自己的批判思维能力时,请记住唐纳德·布罗德本特(Donald Broadbent)的忠告:对于那些先你而去的人,请站在他们的肩膀上,而不要踩在他们的脸上。

波普尔关于批判性传统只出现一次的历史猜想提醒我们,不要将批判性传统看成理所当然。强调批判的重要性似乎很容易被视为老生常谈。但是,要形成惯例让学生和同事批评自己,在心理上并不容易被接受。而且,即便不考虑内在困难,外部也有众多阻碍:比如来自宗教的、政党的和各种团体中独裁主义的攻击和侵蚀。

什么是科学?

波普尔否定了逻辑实证主义者试图区分有意义陈述和无意义废话的工作,而代之以研究如何区分科学和非科学(或形而上学)。但这并不意味着波普尔相信,存在一种科学方法作为发展知识时所遵循的具体公式。“我教授科学方法论时有一个惯例,那就是在课程一开始就告诉学生们,科学的方法并不存在。我还补充道,就我所知,自己一度是英联邦内唯一讲授这个不存在的主题的教授。”(1983,第5页)波普尔鄙视在任何情况下将知识划分成为不同的学科。最重要的,应该是找到有趣的问题,并试图解决它们。比如,为什么被催眠的人会有那样的行为表现(我认为它很有趣)?要解决这个问题,人们可能要从哲学、认知和社会心理学或神经科学等学科的角度去思考。但是,这些“学科”并没有独立的实体(除了在组建大学时,“学科”是一种有用的行政划分),因此我会将这些学科的想法结合在一起,用以构建自己关于催眠的猜想。所有相关的知识都应该汇聚到这个有趣的问题上。然而,“科学方法论的地位很奇特,它的存在性甚至不及其他不存在的学科”。

根据波普尔的观点,没有什么方法能够发现科学理论,也没有什么方法能从“纯粹的”观察中推断出科学理论。因此,科学就是自由地、创造性地发明理论:科学是由人制造的。同样,根据波普尔的观点,也没有什么方法(如归纳法)能够确定一个理论的真实性,因为没有证实的方法。甚至,没有任何方法能够判断一个理论为真的可能性。这一点其实承袭了休谟对归纳法的批判。不过,很多哲学家都拒绝接受这个结论(参见萨蒙(Salmon),2005;为波普尔观点的辩护,见米勒(Miller),1994,第2章。有关归纳法争论的简要介绍,见查尔莫斯(Chalmers),1999,第4章)。我们将在本书后面的章节看到,有一种技术,即贝叶斯方法,旨在准确地确定假设为真的概率。但是,贝叶斯方法同样无法真正回答休谟的批评。因为它表达的是,假设世界遵循某个确定类型的模型(即假设某类模型能够并且持续适用),那就可以计算该模型不同版本的概率。但波普尔拒绝这种方法,不仅由于他认可休谟的批判,还因为他否定贝叶斯方法所采用的主观概率。目前人们正对该问题进行激烈争论,我们将在第四章进一步说明。

波普尔认为,人们发明理论的方式与科学逻辑无关。孕育新想法(波普尔称之为知识心理学(psychology of knowledge),1934)与从逻辑上检验它(知识的逻辑)这两种过程的区别,通常更多地被认为是发现语境(context of discovery)与辩护语境(context of justification)之间的区别。后面这两个术语是由汉斯·赖兴巴赫(Hans Reichenbach,1891—1953)于1938年提出的。赖兴巴赫建立了逻辑实证主义的一个流派——“柏林派”。1933年,由于纳粹的种族政策,他被柏林大学解职并最终在美国安顿下来。赖兴巴赫把爱因斯坦的心理因素和历史因素作为一方,把广义相对论及相应证据之间的逻辑关系作为另一方,将这两者进行对比,以此说明发现语境和辩护语境之间的差别(见基尔,1999)。基尔指出,赖兴巴赫受到了当时文化氛围的影响,他不认为一个人的个人特征(比如是否是犹太籍)与此人所提假设在科学上的正确性有任何关联。一个假设的逻辑是否成立,也和它是由谁想出来的或者是如何想出来的无关。

根本不存在一套创造理论的方法,也不存在能够证实一个理论的方法。波普尔认为,检验理论不是归纳,而是演绎:即认可某一观察为真,就能证明某些理论是错误的(比如确认一只天鹅是黑色的,就能表明并非所有天鹅都是白的)。这就是观察联系理论的过程;我们的知识也因而具备经验性的特征。只有当理论在一开始就可证伪(即该理论会指出哪些情况不会发生)时,科学才能按上述方式发展。相反,非科学或形而上学是不可证伪的。这就是科学与形而上学在逻辑属性上的区别。这种区分并没有在任何方面使形而上学变得没有意义,只是说明它并非科学。形而上学的知识也可以通过批判性讨论继续发展,但科学知识还可以根据实际观测的反馈不断进步,因为它将实际观察也当成批判性讨论的一部分。总而言之,可证伪性是波普尔对科学和形而上学的划分标准。

波普尔将科学视为如下过程:先提出可证伪的理论,再严格地试图证伪。只有在理论被证伪时,我们才从自然界获得了反馈,这也是改进知识的机会。但必须保持清醒:即使某个理论经受住了严格的证伪考验,却并不能说明它是正确的或是成立的。波普尔称,它们只是得到了“巩固”(corroborated):这些理论经受住了挑战,证明了自己的坚韧性,而不是正确性。于是,它们只是暂时成立。正因为如此,在真正的科学传统中,研究者们都需持有一种“证伪主义者的态度”。根据波普尔的观点,这意味着只让理论变得可证伪并不足以增进经验性的知识,社会各界必须积极地尝试各种方法,证伪已经提出的各种理论。只有这样,整个社会才能成为批判性传统的一部分。

上文摘编自《如何理解心理学》第1章