矛盾中的张小龙

导读:微信的成功与张小龙性格和经历中的矛盾焦点深刻关联。理解一个或许张小龙自己都并不完全了解的“张小龙”,必须从逻辑和追问开始。

微信的成功与张小龙性格和经历中的矛盾焦点深刻关联。理解一个或许张小龙自己都并不完全了解的“张小龙”,必须从逻辑和追问开始。

平民王者的成长史

先看他的成长经历。有几个关键的截点:1969年12月出生,传说中最花心的射手座(这也可能是其艺术气质的某种来源);1987年到1994年在华中科技大学电信系本科读到硕士;1997年,也就是毕业3年后,他发布了Foxmail这款经典的邮箱软件,经过多次叫卖不成之后(包括15万被雷军忽略),2000年以1200万的价格卖给了博大公司;2005年腾讯收购了Foxmail,张小龙加入腾讯任广州研发部总经理;之后负责QQ邮箱,之后2010年申请立项开发微信。网上有大量访谈分析张小龙的成长历程,并试图由此理解他的思维和性格。听起来比较有可靠的注解有这么几个:

爱好广泛。据说求学期间,张小龙的兴趣爱好十分广泛,无论玩什么,只要稍加练习,总能达到业余高手水平,围棋、桌球、网球、保龄球,电脑游戏,玩起来总是周围人中最厉害的之一。除了玩之外,他的专业课成绩也十分优异。“他是我们之中最早学习C语言的人,当时C语言才刚刚诞生。”张小龙的同学张惕远回忆,研究生导师向勋贤评价张小龙:“喜欢捣鼓电脑,喜欢睡懒觉。”

不甘于平庸。1994年秋天,刚满24岁张小龙,从华中科技大学毕业后获得电信机关工作的机会,让周围很多朋友都十分羡慕,但他却不以为然。每次看到政府机关大楼,他都感觉“一种窒息从头顶笼罩下来”,于是他放弃铁饭碗,投身互联网;

耐得住寂寞。起码有两段时间张小龙的事业发展出现了明显的天花板,第一段是2000年到2005年在博大工作期间,这个时候他熟悉的互联网创业者正在如火如荼的创造神话,而他处于一个相对边缘化的位置;第二段是2005年到2010年腾讯工作早期,虽然邮箱业务让他获得了内部的尊重,不过广州研究院远离腾讯总部QQ和游戏核心业务,也注定他在腾讯内部并没有充分话语权。这两段寂寞周期都有5年的时间 ,但张小龙并没有跳出来创业或者参与互联网投资的热潮,一直在做技术,一直在研究产品。

由此我们似乎可以感受到2010年底张小龙给马化腾写邮件表达自己渴望做微信时候的心态,那个时候,张小龙42岁,他的同龄人雷军、马化腾、周鸿祎等,都是如日中天的大佬,而他在无数个夜晚的通宵加班后,离自己第一个软件Foxmail的成功远去13年后,依然没有找到让自己铭记和被照亮的时刻。

我们大胆的设想张小龙那个时刻的处境和心情,或许可以感知到他和其他的互联网大佬明显的不同。那么多年的拼搏,更多的时候是作为一个坚守的执行者;那么多次的尝试,他似乎都没有契机完全主宰自己的命运;那么多灵感和想法,却很难找到一个引爆点展现自己的力量。-

张小龙的成长经历,以及个人特质,注定他是一个矛盾体、多重性格特征。

图1:领导力MBTI荣格个性格分析(张小龙)

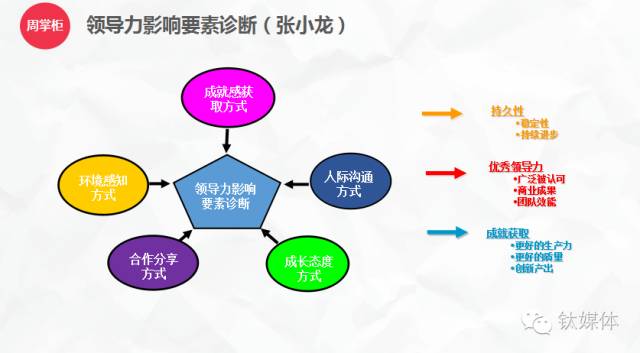

图2:领导力影响要素诊断

我们可以清晰的感受到张小龙独特的互联网思维,这种思维充满了全新的辩证,不被教条约束,也不被现实俘获,这种全新的平衡即使在互联网行业里也是值得复制和学习的稀缺品质。

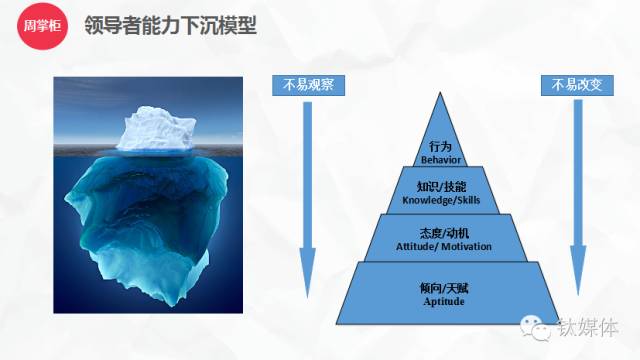

图3:领导者能力下沉模型

但不可否认的是,张小龙一直以来从事的即时通讯的事业,必然导致成就会是两个极端,彻底的平庸或者成为用户心目中的“国王”,而从今天微信的成功和张小龙广受喜爱的结果上看,他确实成为了最有“平民”意识的“国王”。注定:微信的成功与张小龙性格和经历中的矛盾焦点深刻关联。

微信产品观

张小龙对微信产品观的表述是相当丰富的。他的产品价值观从Foxmail开始,经QQ邮箱,到微信成熟并完善,用他的话说“理解人性而非所谓用户需求”,这是前所未有的价值观系统,带有强烈的张小龙性格印记。微信超越了传统的互联网产品以及产品类公司,其产品理念居功至伟,完全是“生态级别”的全新战略思维方式。从图4的张小龙的产品观中,我们可以明确的感受到他四个核心理念。

图4:张小龙产品观

第一个是:用户依规。不因为资源合作牺牲用户利益,代表的例子是:不开红包权限(但5月20日张小龙开通了520元的超级红包,不过没有进行大规模宣传,我们也有理由怀疑其中的随机性和特殊指向性),不让系统有瑕疵。做文化捍卫者,要么没有特权,要么特定规则,这样的产品观已经接近于法律准则,保护弱者。他还解释说,受亚马逊创始人贝索斯的启发是:善良比聪明更重要。

第二个是:用完即走。不试图黏住用户,构建生态平衡,尊重人类生活的权力。他认为:任何产品都是工具,好的工具最高限度完成任务,有营养,必须做的事情做完不应该再浪费用户的时间。

第三个是:商业无形。商业化在无形之中,建立高级别商业化,比如发优惠券的过程让社交关系得到体现,发广告的过程让用户获得认同和期盼。

第四个是:属性赋能。通过高质量内容的筛选,推动原创内容高质量呈现,为生态赋予能量,而非消耗认知盈余的时间和精力,这是通过属性定义来构建赋能关系的思维方式。

这四个高度概括的产品观的背后,我们可以感知张小龙独特的思维角度,看似矛盾,其中“连接”、“属性”和“赋能”的三个维度,又已完全超越了传统企业甚至竞争对手对产品的理解。

由此原则缔造的微信,已经远远超越了人们对其“即时通讯”和“连接”属性的理解,而成了一个独特的“赋能工具”,这是一个完全跨时代的战略思想。

进而分析微信生态,从图5用笔者“智能金字塔”框架勾画的“微信赋能生态系统”图中,我们可以归纳出微信战略在连接、应用、内容和社群四个角度的赋能关系。

由即时通讯发展而来的“连接系统”,一直在通过漂流瓶、朋友圈、社交游戏等多种方式构建全新的连接方式,当然,这里面最核心要解决的问题是通信能力的场景化提升。

由开放平台思维发展而来的“应用系统”,正在张小龙的严格管制下提供更有价值的应用形态,并且他主导下的企业级业务、物联网业务也在有序的展开。

由订阅号发布能力放大而来的“内容系统”,也在逐渐的从内容创造向智能沉淀演化和推动,这里面的深刻大数据分析能力也必然是微信下一步智能化的核心战略突破口。

由社群能力衍生出来的“社群系统”,正在从最广泛的维度为微信建立面向下一代竞争的“能量承载平台”,这个系统正在潜移默化的全面俘获高价值社群,并且通过对社群能力的差异化承载,构建微信的长期竞争力。

图5:微信的赋能生态系统

应该说对微信的生态级抽象让我们感受到张小龙和马化腾思维的有所区别,前者习惯于构建一种理想王国的关系体系,后者习惯于考虑现实王国的商业价值和变现方式,当然,马化腾和张小龙的紧密合作中,我们也看到两者相互尊重和融合的一致性。但不得不说,张小龙的性格特质和思维方式牵引着微信独辟蹊径的在空气般的战略中构建全新的赋能生态。

生态级领导力

思维独特之人,或许注定大部分时候是孤独的。我们没有足够的信息证明张小龙和其他腾讯高管在微信商业化中有过针锋相对的对立,但从这个对比中我们可以感受到张小龙对商业化的独特理解,一定会让很多腾讯内部人怀疑和不满。据说当时做微信的时候,腾讯内部争论很大,后来也产生了两组团队平行开发的方案。张小龙的微信之旅并非是在完全大力支持和祝福中按部就班发展壮大。

可以想象当时42岁的张小龙面对可能是人生杰出产品最后一次机会的微信开发,可能何等的豪迈和焦灼。而外界对其评价的两极分化,也很有可能带给张小龙巨大的压力和屏蔽感染的反作用力。

在微信的起步阶段,截然相反的两种评价:一种是腾讯创始人曾李青为代表的天才论,曾多次对朋友面前描述张小龙是一个“奇才”;另一种是张小龙身边人个别人的评价,“完全不倾听别人的意见,一意孤行,脾气越来越大”。更有甚者,在张小龙低潮的时期会有人拿张小龙“酷爱睡懒觉”说事儿,认为这是缺少领导力的表现。

从以上完全不同的评价中,我们也可以假象张小龙微信之路的艰辛和曲折,即使在腾讯这样高度崇尚创新的公司中,他也不可能完全毫无顾忌的挥洒和创造。

图6:生态级领导者DNA

曾经有很多媒体人试图分析张小龙的领导力和独特DNA,但鲜有人成功,主要是因为他多少有些远离媒体,沉迷于自己和外界的连接方式。

从大逻辑分析,一个善于构建微信这样大架构生态系统的领导者,一个与8亿用户赋能连接的“国王”,他的领导力必然拥有一种全新的维度,甚至是高纬度的文明理念,有可能超越我们的认知。夸张一点说,这个地球上拥有指挥8亿人的能力和机会的人并不多。

我们并非神化张小龙,从微信在智能化方面的进展缓慢,以及对比微信发布前两年(朋友圈发布之前)的平庸表现,我们也不能认为每个成功都是天才的必然性作品。但必须承认:微信为代表的AI级智能应用入口,正在人机智能时代到来的窗口期发生着商业逻辑的重大提升,也就是我们前面提到的从“连接”向“赋能”的转变。而张小龙之前不被人知晓的思维特质正在成为新时代技术精英的领导力模板。

他的内心或许从来都不愿意站上神坛,假设退休后的张小龙可能成为了一个流浪艺术家,这种结果一定更让他感受到刺激和快乐。从神奇到神性的跨越,其实是回归平凡。

张小龙的星空,就是平凡人共业的期盼。(周掌柜 本文首发钛媒体 此处有删减)